昨年から続いているコロナ禍の影響で、日本国内では毎日経済の良くない情報が出てきています。

給料の未払い問題や倒産、ボーナスの支給額減少や支給されない等のニュースをよく見かけますよね。

公務員のボーナスのニュースもありましたが、ボーナスが支給されない民間企業もあるにも関わらず、前年より「0.05月分減少」とほぼ変わらない支給額だったことで色んな反響がありました。

なぜ、民間企業と比べて公務員の給料等は景気に影響されないのか不思議に感じる人も少なくないと思います。

そこで、今回は公務員の給料の仕組みについて、

- コロナ禍の影響

- 公務員が安定している理由

の順で順でみていきましょう。

これから公務員を目指す人や就職先がまだ決まっていない人、公務員の給料等に関心のある人は是非参考にしてください。

コロナ禍の影響

コロナ禍の影響で、民間企業と公務員それぞれの給料について調べてみました。

民間企業

厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和2年分結果確報」では、一般労働者の月間現金給与額が417,453円で前年比−1.7%となっています。

さらに産業別で見てみると、コロナ禍の中で特に制限があった飲食サービス業等の月間現金給与額が274,834円で前年比−8.2%と一番酷い下げ率でした。

他の産業でも、ほとんど前年比がマイナスになっているものの、金融業・保険業と不動産・物品賃貸業はそれぞれ1.4%、1.5%とプラスでコロナ禍の中でも給料が増加していることがわかります。

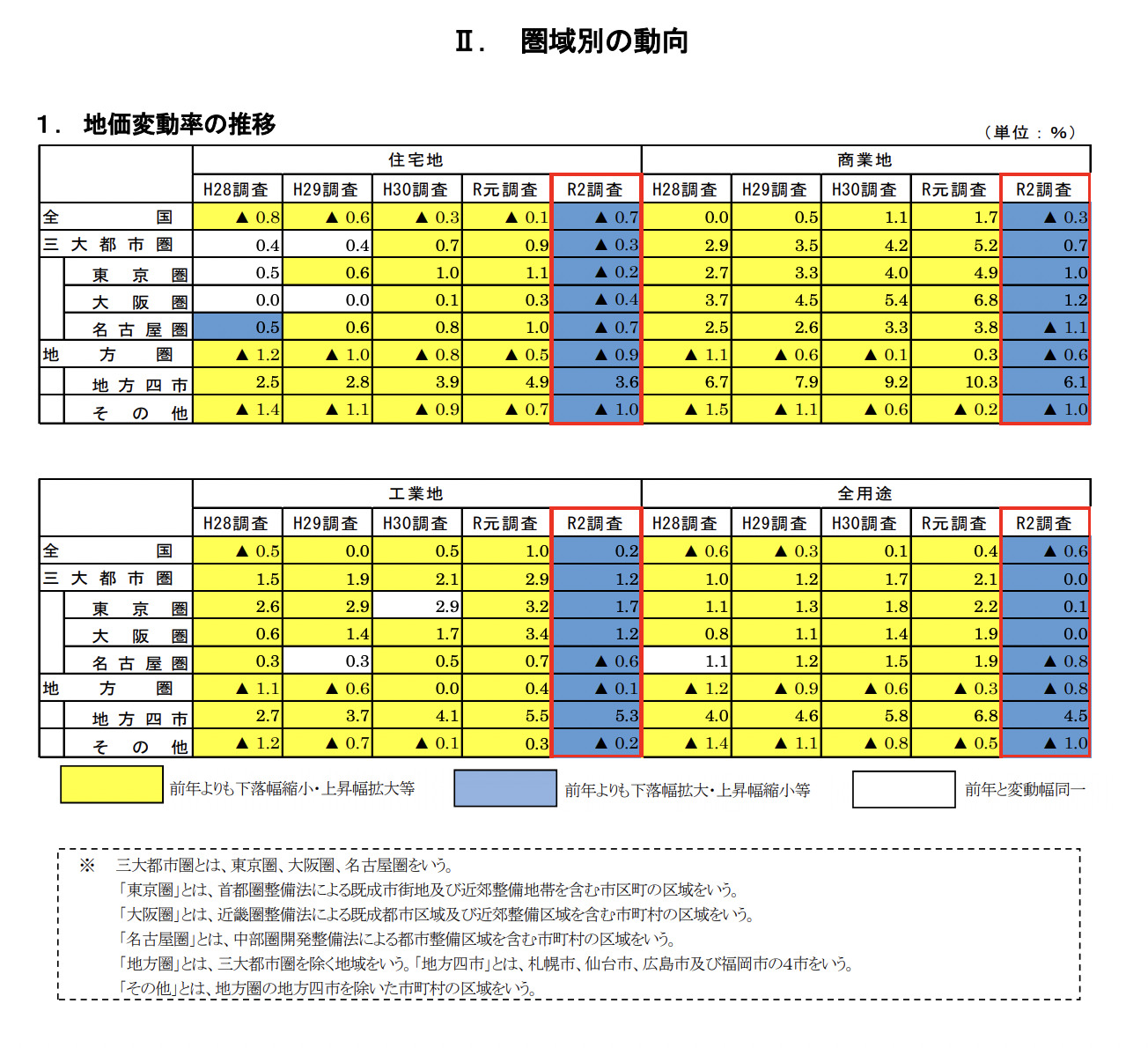

理由としては、国土交通省「令和2年地価調査」では地価変動率(住宅地)が毎年前年比を下回っていることと、住宅ローンが低金利になっていることを合わせて、「新規住宅の購入時期」と言われているからだと思われます。

一部の産業では、コロナ禍の影響を受けずに潤い続けているところもありますが、全体的にみると不況となっています。

東京オリンピックも開催されていますが、このままコロナ感染がなくならない状況が続いていくと、更なる悪循環になるとも言われておりまだまだ収入増加の時期は来ないと思われます。

このような不況時の中、安定した職業に就きたいと言う憧れが強まってきます。

そのため、会社の規模が大きくコロナ禍の影響を受けない大企業や公務員に対しての人気が自然と高まっているのは当然のことと言えます。

公務員

では、続いて公務員の給料についてコロナ禍の影響があるかみていきましょう。

まず月給をみてみると、内閣官房内閣人事局「国家公務員の給与」では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮するとあるものの、民間給与との較差が極めて小さく(民間給与との較差は−164円で−0.04%とされている)俸給表及び諸手当の適切な改訂が困難という理由で月例給の改定はなしと判断しています。

ボーナスでは、令和2年12月支給分から支給月数が0.05月引き下げられたものの、大きな減額はされていません。

地方公務員は、国家公務員の状況を元に考えられているため同様の動きとなっています。

ただ、この民間給与の実態調査は、

月齢給 :本年4月分の民間給与との比較

ボーナス:昨年8月から本年7月までの民間ボーナスとの比較

としていることから、今年度12月支給のボーナス額は減額される見込みであるものの、それほど大きく減額されることはないと思われます。

この違いだけでも、収入面での安定は公務員にあるといえます。

大企業と比べてみると、公務員は収入は少ないかもしれませんが良くも悪くも景気に左右されないという特徴があります。

では、続いて公務員の収入以上に魅力的な「安定」について詳しくみていきましょう。

公務員が安定している理由

- 休みが常に一定

- 福利厚生が恵まれている

- リストラがない

- 民間企業より退職金が多い

- 退職後の年金

休みが常に一定

民間企業だと休みが週に2回あったとしても実際は休日出勤等で本当の休みが週1だったり、不定休だったりすることを友人等から聞きます。

営業職では、定時が18時なのに、外回りで帰ってくるのが18時でそこから書類整理や、商談の資料作成等に終われて毎日早くて20時終わりということも。

公務員の場合は職業や職種、勤務状況にもよりますが週休二日制で、残業もほぼありません。

基本的にカレンダー通りの休みとなっています。

ただ、中には残業代欲しさのためかわざと毎日20時近くまで残っている上司もいたそうですが、それを除けば定時で帰れるのは気持ち的にも楽です。

福利厚生が恵まれている

公務員でよく言われるメリットとして、「福利厚生が恵まれている」ことです。

1年で20日支給される有給休暇も取りやすく、病児休暇や介護休暇等の自分だけでなく家族のための休暇も揃っています。

民間企業だと、有給休暇がほぼ取れないため、有給休暇の残日数を買取する企業もあったりします。

公務員は、ノルマもないので、何か急ぎの予定さえなければ当日でも有給休暇を取得できるのは非常に良いですね。

リストラがない

コロナで不況が続く中、民間企業では倒産や人員削減のためのリストラがよくニュースで取り上げられています。

一方で、公務員は特別な事情がない限り、自分から辞めることをしなければ辞めさせられることはありません。

何かしら不祥事を起こして処分、依願退職と言うニュースもたまにありますが、それが「特別な事情」に当たります。

中には精神を病んでうつ病で辞める人もいますが、普通に働いていれば定年まで続けることができるという点も安心です。

民間企業より退職金が多い

公務員の退職金が多いことはよく言われています。

実際に調べてみると、定年で退職した際の民間企業の退職金の平均が約1,500〜2,000万円と言われていますが、公務員の退職金の平均は約2,400万円と結構な開きがあります。

公務員は、手取りの収入が低めな分(年金等で約10%ぐらい控除されます)、退職時や年金が多くなっています。

民間企業で、若いうちにバリバリ働いてその評価をしてもらってどんどん収入を上げていくことを目指すか、公務員で比較的低い収入で昇進等も年功序列でゆっくり収入を上げて退職時にがっつり貰うかは一長一短で好みも分かれてくるところだと言えます。

退職後の年金が多い

こちらは以前よりは少なくはなってきていますが、まだ多少は民間企業より多いと言われています。

平成27年度までは、公務員の年金は「基礎年金」「共済年金」の2本立てで退職後の年金額は民間企業の年金額より多いと言われてきました。

年金制度改定により、共済年金制度は厚生年金制度に統一されましたが、代わりに「退職等年金給付」が新設され、負担額は増えるものの、民間企業より年金額は多く支払われることになります。

ただ、65歳まで定年延長になる可能性が高まっているため、この兼ね合いがどうなるか気になるところでもあります。

不安な人は、iDeCoやその他収入を確保することも考えていくことも大切になってきます。

まとめ

コロナ禍で世の中の給料事情がどうなっているかをみてきましたが、民間企業では一部の企業がかなり悪影響を受けていました。

特に、飲食産業です。

国が飲食産業があるからコロナが蔓延しているとでも言っているかのような対策が原因でもありますが、最悪の場合は閉店に追い込まれている店舗もあります。

一方で、民間企業の中でも大企業だけでなく、不動産業等のように中小企業の中でもコロナ禍の影響を受けずに利益が増加している産業もありました。

その中でも、公務員は時間差があるにも関わらず、景気にほぼ左右されず収入面は安定しています。

最初は低収入でも、我慢強くコツコツ働き続けることができる人は公務員がオススメです。

反対に、早くから仕事を評価して欲しい、上司だろうが納得できない事は立ち向かっていく、上昇志向の高い人は民間企業が向いています。

民間企業か公務員かを悩んでいる人にとって、それぞれメリットデメリットがあると思います。

収入の面だけで言うと、徐々に収入が増えていき退職金等は多い「公務員」、すぐに若いうちから頑張った成果をすぐに収入に結びつきたい人は「民間企業」だと言えます。

まずは、気になる職種や目指したい職種を見つけ、どんな仕事をするかの詳細を調べてみましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメントを残す