まいど、ひろきんです。

今日は公務員が高額な医療費を支払うことになった時に負担が軽減される制度についてです。

「高額療養費制度」とは?

また、高額療養費制度以外の制度で、公務員が入っている共済ならではの「一部負担金払戻金」にも触れています。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

高額療養費制度とは?公務員も対象?

高額療養費制度とは

- 高額な医療費がかかった時に、一部払い戻をしてもらえる制度

- 公務員も対象

- 年齢や年収によって設定される「自己負担額」を超えた分が返ってくる

- 対象は共済の組合員(公務員)本人と被扶養者

- 基本的には後に給料に上乗せして支給される

- 事前に”限度額適用認定証”を取得しておき窓口で提示すれば、窓口で支払うお金を減らすことができる

日本の健康保険の制度の一つに「高額療養費制度」というものがあります。

公務員は健康保険として共済組合に加入しているのでもちろん対象です。

高額療養費制度の内容

高額療養費制度は、

- 高額な医療費がかかり

- 自分で負担した額が

- 各自の1か月の医療費の負担上限額を超えた場合に

- 上限額を超えた分の金額を支給してもらえる

という制度ですよ。

長期入院などをしたら、医療費が高額になりますよね。支払ったお金が「自己負担限度額」を超えることもあります。

もしそのように限度額を超えた場合は、超えた部分が高額療養費として返ってくるんです。

自己負担上限額は年齢や収入によって異なりますよ。

高額療養費制度の対象外となるのは?

入院費用などで、高額療養費制度の対象外となるものもあります。

例えば

- 食事代(640円のうち460円が自己負担)

- 個室を希望したときの「差額ベッド代」

等です。

食事代は1色標準で640円のところ、180円は共済組合が負担してくれますが、460円は自分で払わなければなりません。

また、差額ベッド代を払ってでも個室を希望するケースが多いようです。

個室になっても

- 治療のために個室での療養が必要

- 病院の空きの都合で個室になった

- 差額が出る個室に入ることに同意していない

など、自ら望んでいないのに個室になった場合は、差額ベッド代の支払いの必要はありません。

そのサインしろって同意書はサインしたら差額ベッド代払いますって認める事になるので絶対サインする前に聞くんだ…。

あと乳幼児の入院時に感染予防の個室も病院都合なんでお金は取られない。病院も取ってはいけない。

詳しくは厚生労働省 差額ベッド代で検索検索。

家族が勝手に同意書書く前に— 東雲@ドジ (@shinonomeSO2) October 1, 2019

緊急で入院した場合や意識不明で入院した場合などはそこに気を回すことは難しいかもしれません。

しかし、後から結構な額になって「ガーン」とならないよう、できるだけ確認したり、希望をあらかじめ整理しておくと良いでしょう。

高額療養費制度はあくまでも1か月の上限を超えた分が戻ってくるということにも注意

公務員の場合は高額療養費制度に加えて共済の独自の制度である「一部負担金払戻金」があるため、高額な医療費への負担が少ないと思われがちです。

もちろん、一部負担金払戻金などがない人に比べたら負担は減るかもしれません。

しかし、高額療養費制度も一部負担金払戻金も、一か月にかかる自己負担額が抑えられるという制度です。

数か月にわたり治療が必要になると、やはり負担は大きくなってきます。

いざという時のためにも、貯金などはしっかり計画的にしておくことをお勧めしますよ。

高額療養費制度はいくら以上が対象?

▼70歳未満の組合員または被扶養者の1か月の医療費自己負担上限額

| 区分 | 1カ月の上限額 | |

| 過去12か月以内に3回以上高額療養費に該当したときの4回目から | ||

| 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |

| 標準報酬月額53万円以上79万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |

| 標準報酬月額28万円以上50万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |

| 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |

| 低所得者(市町村民税非課税者等)※ | 35,400円 | 24,600円 |

※低所得者とは

- 療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月~7月の場合は前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者

- 療養のあった月において、生活保護法に定める要保護者であって、高額療養費の低所得者の特例を受けることにより生活保護法の被保護者とならずに済む者

高額療養費制度の対象はいくら以上?

高額療養費は1か月の自己負担の上限額を超えた時にその超えた分が支払われるというものです。

つまり、1か月に支払った医療費が自己負担の上限を超えたときに対象となります。

高額療養費の計算

- 標準報酬月額が28万円以上50万円以下の区分

- 医療費(3割負担前)が100万円かかった

と仮定して計算してみます。

この時、自己負担の上限額は「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」です。

つまり、

80,100円+(100万円-267,000円)×1%=87,430円

が自己負担の上限額になります。

医療費が100万円のだと、窓口では医療費の3割である30万円を支払うことになります。そのうち高額療養費として返ってくるのは

30万円ー87,430円=212,570円

です。

【8万100円+(かかった医療費-26万7000円)×1%】

- 医療費が26万7000円までは、通常通りに3割、8万100円を支払う

- それ以上に高額になった場合は、8万100円に、3割ではなく超えた分の1%をプラスして負担する

という意味

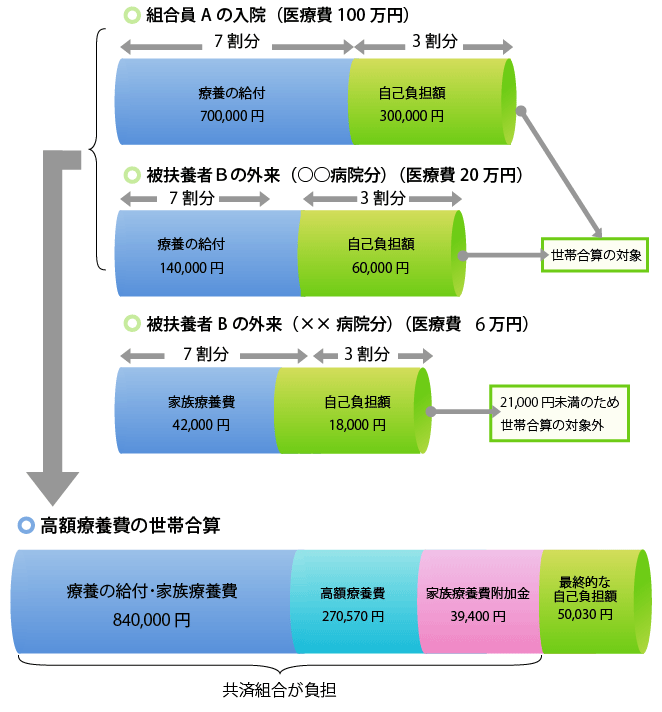

公務員は一部負担金払戻金によって、さらに医療費の自己負担の上限額が低くなる

公的医療保険の高額療養費制度に加え、公務員には共済から出る「一部負担金払戻金」があります。

一部負担金払戻金は

- 同一の月に同一の医療機関等(同一医療機関であっても、医科と歯科、入院と外来はそれぞれ別個の取扱いとなります。)にかかって

- 自己負担額が1件につき25,000円を超えた場合

に、その超えた分のお金を支給してもらえるものです。

100万円の医療費がかかった場合、高額療養費を支給してもらっても、自己負担は87,430円です。25,000円を超えていますね。公務員であればmその超えた分が一部負担金払戻金として返ってくるんです。

87,430円ー25,000円=62,400円(100円未満切り捨て)

87,430円のうち一部負担金払戻金として62,400円が返ってくるので、実質負担額は25,030円です。

引用:地方職員共済組合

高額療養費制度には世帯合算ができるケースもある

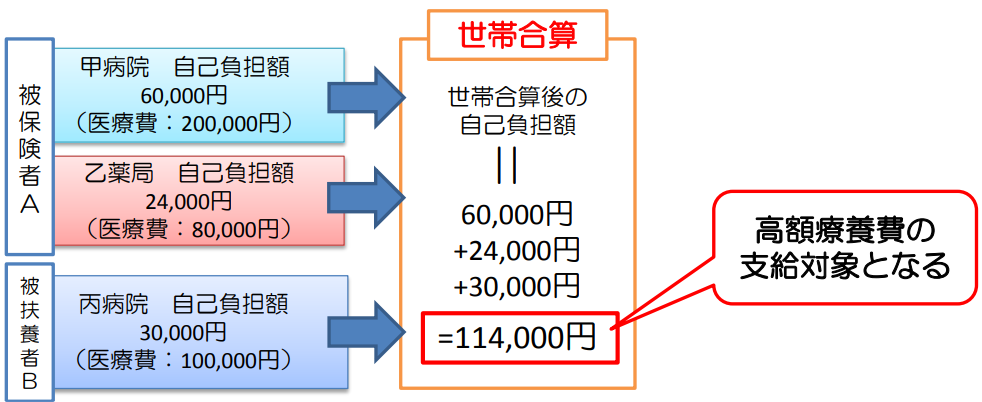

一人では自己負担の上限額に達していなくても、複数の受信や世帯内で合算し基準を超えれば、高額療養費として支給を受けることができます。

- 同一の世帯で同一の月にそれぞれ1つの病院に支払ったものが2件以上あるとき(70歳未満の方は自己負担額が21,000円以上のもののみ合算可)

- それらを合算して高額療養費算定基準額を超えたとき

に基準を超えた分の額を受け取ることができますよ。

引用:厚生労働省

▼世帯合算の対象とならない受診が含まれているケース

引用:地方職員共済組合

世帯で合算して高額療養費を計算した場合、一部負担金払戻金は50,000円となります。

民間の生命保険(医療保険)などに加入するときは高額療養費制度や一部負担金払戻金のことも踏まえて選択するのがおすすめ。

公務員の場合、高額療養費制度や一部負担金払戻金によって、高額な医療費を払う可能性は低くなります。

ただし、

- 月をまたいでの入院などでひと月の自己負担額が高額療養費の対象に届かずに負担が大きくなる

- 高額療養費制度の対象外の先進医療が必要

という可能性は残ります。

民間の保険にはいるかどうか考えている場合は、このあたりも考えて、自分に合ったものを選ぶのがおすすめですよ。

現役のFPとして伝えたい、医療費の自己負担額は高額療養費制度による約9万円/月よりもさらに少なくすることができます。公務員のかたであれば“一部負担払戻金”、会社員のひとであれば“付加給付金”により自己負担額は2.5万円/月になるケースが。自分が当てはまるかどうかは健康組合・共済にて要確認です

— ゆたか@夢を叶えるFP (@yutaka_snks) June 6, 2022

令和4年4月から不妊治療の保険(高額療養費制度含む)適用範囲が拡大

令和4年4月から不妊治療における保険(高額療養費制度含む)適用範囲が拡大され、体外受精や顕微授精も対象になる

令和4年3月までは体外受精などは保険の適用外となっていて、高額療養費制度も対象ではありませんでした。

しかし、令和4年4月から不妊治療への保険適用が大幅に拡大され、体外受精や顕微授精などもお保険適用になりますよ。それに伴い、高額療養費制度も利用することができます。

適用範囲が拡大.png)

引用:厚生労働省

ちなみに、他の治療と同様に「1か月の最大の自己負担額」が抑えられるので、かかる月数によっては負担額も変わってきます。

不妊治療というと長期に渡って大変な思いをする方も多いと思います。

この制度の適用で、少しは負担が軽くなることを願っています。

https://twitter.com/momota_366/status/1496689069304135686

公務員の場合、高額医療費はどうやって返ってくるの?申請は必要?

- 公務員は高額療養費、一部負担金払戻金については共済が計算して、受信月の3~4か月後にお給料と同時に自動的に支払ってくれるため、原則申請は不要

- 限度額適用認定証の取得には申請が必用

公務員の場合、高額療養費は共済が自動的に計算し支払ってくれます。

医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)に基づいて共済組合で計算し、お給料に上乗せしてくれるんですよ。

ですので、原則申請の必要はありません。

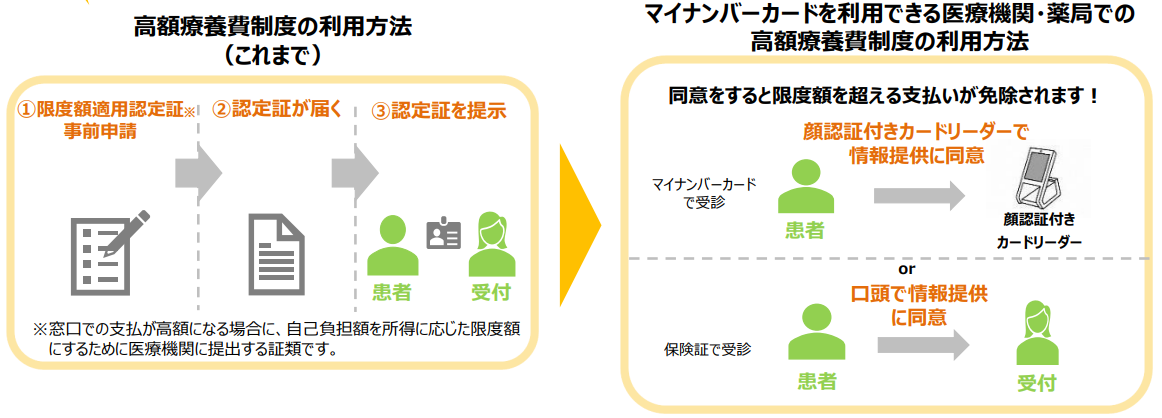

限度額適用認定証の取得には申請が必用

「限度額適用認定証」が欲しいという場合は事前の申請が必要になります。

限度額適用認定証というのは、それを窓口で提示することで窓口での支払い額を高額療養費の自己負担限度額までとすることができるものです。

限度額適用認定証を利用せずその場では高額を支払っても、後から高額療養費として戻ってくるので結果的には負担額は同じです。それで大丈夫という場合は認定証の申請、取得は必要ないかもしれません。

しかし、

- 窓口での支払い額の用意をなるべく少なくしたい

- 高額療養費として戻ってくるまでの間、手元や口座のお金が少ないのがきつい

等という場合は事前に認定証を取っておくのがおすすめですよ。

この投稿をInstagramで見る

こんばんは、学校事務職員の櫻井です。

共済組合、高額療養費制度について、窓口での3割負担が一定金額を超えた場合に何もしなくても後日その超えた金額が返ってきます。

あらかじめ高額になる事が分かっている場合には限度額適用認定証の手続きをする事で窓口での支払いもその限度額までになります。 https://t.co/0X9SN8CisS— 学校事務職員櫻井 (@gakkoujimuskri) February 15, 2022

マイナンバーカードを持っている&マイナンバーカード対応の医療機関なら限度額適用認定証も不要

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されますよ。

マイナンバーカードを持っていて、限度額適用認定証の申請を考えている場合は、通っている医療機関がマイナンバーカード対応かどうかをチェックしてみてくださいね。

引用:厚生労働省

公務員の高額療養費はいつ支払われる?

公務員の場合、高額療養費は診療月から3か月目以降にお給料に上乗せして振り込まれます。

横浜市職員共済組合のように、おおむね4か月後というように記載しているところもありますよ。

また、一部負担金払戻金も同じように約3か月はかかるようです。

このことも踏まえて、限度額適用認定証の申請も検討してみてくださいね。

9月に入院した時の一部負担金払戻金の振り込み通知が来ました。立て替えてから約3ヶ月のタイムラグですね。公務員の方は国の高額療養費保障制度に加えて各共済組合で保障があり、25000円程度の個人負担に収まるようになっています。無駄な医療保険は即解約しましょう。 pic.twitter.com/AA0qKzv7rq

— ゆっけ (@yukke_archi) December 15, 2020

まとめ

- 日本の健康保険の制度には、高額な医療費がかかった時に、「自己負担の上限額」を超えた分が返ってくる制度=高額療養費制度がある

- 公務員は高額療養費制度の他に、共済による一部負担金払戻金もある

- 基準に満たない場合は高額療養費制度の対象外=自己負担となるので、貯金などに余裕は持っておくのがおすすめ

- 高額療養費も一部負担金払戻金も申請不要で、3~4か月後以降にお給料といっしょに支払われる

国の制度と公務員ならではの制度によって、公務員は高額な医療費がかかりにくくなっています。

しかし、長期にわたる治療、入院の場合や、高額療養費制度の対象にならないものによって出費が多くなるということも考えられます。

公務員のお給料だけでは「ものすごく余裕がある」という状況にもなりにくいとは思いますので、普段から余裕を持っておくことがおすすめです。

節約をしたり、副収入を得て貯金をしたり、必要な保険を検討するなど自分に合った行動をしてみてくださいね。

コメントを残す