まいど、ひろきんです。

公務員は比較的安定した収入をえられるところがメリットですよね。

しかし、万が一のことがあった時家族にどれだけのものを残せるか不安になることもあるかもしれません。

また、いざパートナーに何かあったら、家族をちゃんと守っていけるか?と夫婦で確認しておきたいという場合もあるでしょう。

そこで今日は、公務員の「遺族年金」について調べ、まとめてみました。

確認して準備しておくとともに、足りないかも…と思った時のおすすめの対処法をご紹介するので参考にしてみてくださいね。

公務員の遺族年金とは

公務員の場合、遺族年金がもらえます。

- 遺族基礎年金

- 遺族厚生年金

- 遺族共済年金

- 中高齢寡婦加算額

- 遺族年金生活者支援給付金

があり、それぞれもらえる人の条件が異なります

「遺族年金」とは、残された家族の生活を守るためのもので、公的年金制度の1つです。

遺族厚生年金/遺族共済年金、中高齢寡婦加算額

公務員は厚生年金の加入者(被保険者)です。

厚生年金の加入者が亡くなった場合、遺族の方には「遺族厚生年金」が支給されます。

公務員の夫を亡くした妻には、40歳から65歳になるまで中高齢寡婦加算というものもありますよ。

平成27年9月30日以前に共済組合員の方が亡くなった場合は「遺族共済年金」が支給されているのですが、

平成27年10月から共済年金から厚生年金に統一されたことに伴い、遺族年金も遺族厚生年金に一元化されました。

平成27年10月以降に亡くなった場合は遺族厚生年金を受け取ることになるというわけですね。

遺族基礎年金、遺族年金生活者支援給付金

公務員が亡くなった場合、遺族に子供がいる場合、一定の条件を満たせば「遺族基礎年金」も受け取ることができます。

さらに、

- 遺族基礎年金の受給者で

- 前年の所得が[4,621,000円+(扶養親族等の数×380,000円(※1))]以下

である場合には「遺族年金生活者支援給付金」というものもあります。

※1.同一生計配偶者で70歳以上の方または老人扶養親族の場合は480,000円。16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は630,000円。

注意点

それぞれの年金でもらえる条件が異なります。

男女で差があったり、自分の年収によって受給できるかどうか変わることもあります。

また、いずれも申請しないといけないものになります。「バタバタしていてうっかり忘れてしまった」ということが無いようにしましょう。

さらに、申請の期限を過ぎてしまうと受給できないことがありますから注意しましょう。

公務員の遺族がもらえる年金で対象外なもの

自営業や学生の方など自分で「国民年金」を収めている人の遺族には

- 死亡一時金

- 寡婦年金

が支給されます。

しかし、公務員の遺族は対象外となりますよ。

自営業や学生など自分で国民年金を収めている人を「第一号 被保険者」と言いますよ。

公務員や会社員など厚生年金を払っている場合は、第二号 被保険者となります。

第1号被保険者⇒自営業者等

第2号被保険者⇒会社員・公務員

第3号被保険者⇒第2号被保険者の配偶者

少し複雑な部分もありますが、年金相談センターや電話での相談なども行われています。

内容や金額、期限について確認しておくのがおすすめですよ。

公務員×遺族年金 いくらもらえる?:遺族基礎年金

子供のための遺族基礎年金:もらえる条件

子供がいればもらえるのが「遺族基礎年金」です。

- 亡くなった方が被保険者としての条件を満たしていること、また、保険料納付の条件を満たしていること

- 亡くなった方の配偶者で子供がいる方、もしくは亡くなった方の子供であること

- 年収が850円未満であること/所得が650万5千円未満であること

となります。

亡くなった方が被保険者、保険料納付の要件を満たしているかどうか

亡くなった方が被保険者としての要件を満たすには

- 国民年金の被保険者であること

- 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方であること

- 受給資格期間(年金を受けるために必要な被保険者期間)が25年以上あること

のいずれかに当てはまる必要があります。

また、1、2の場合は

- 死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あること

- 死亡日が2026年3月末日までのときは、亡くなった方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未払いがないこと

となります。

納付要件は簡単に言うと、滞納期間が1/3以上あればダメ、直近1年間で未払いがあったら対象外になりますよ、といことです。

公務員や会社に勤めていれば自動的に保険料が納付されるので問題ないかと思いますが、自営業や無職の期間があったという方は要チェックですね。

亡くなった方の配偶者の場合、子供がいるかどうか

男性でも女性でも、親として

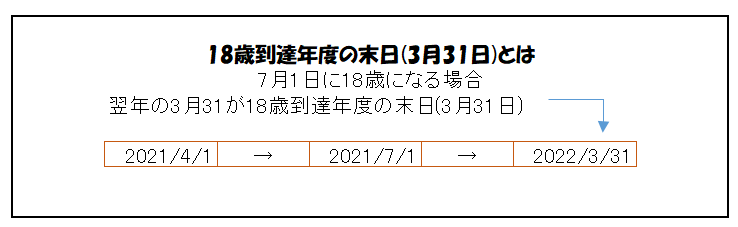

- 18歳未満の子供

- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子供

を残して死亡すると、その配偶者には遺族基礎年金が支給されます。

また、それぞれの年齢に達していないことに加え、結婚していないことも条件となります。

死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となりますよ。その場合は、生まれた月の翌月からの支給となります。

子供が18歳に到達する年度の末日を過ぎると、支給はストップとなりますよ。

障害1級または2級の子供の場合は、年度末ではなく20歳に達したときに停止となります。

また、障害1級、2級から外れた場合も停止となります。

亡くなった方が生計を維持していたことも条件→遺族の方の年収が850万円未満であれば大丈夫

遺族基礎年金の受給条件には「亡くなった方が生計を維持していた」ということも条件になります。

旦那様が公務員で奥様が専業主婦という場合で、旦那様が亡くなった場合はもちろんもらえますし、奥様に収入があっても年収850万未満であれば受け取ることができます。または、経費を引いた「所得」が650万5千円未満でも受給できます。

また、死亡時に年収が850万円以上あっても、定年退職等で5年以内に年収が850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められるなどで受給できるケースもあります。

それには会社の就業規則で退職年齢を明らかにする書類などが必要になりますよ。

遺族基礎年金の男女差

遺族基礎年金を受け取るのに男女差はありません。

2014年3月末までは、子供がいても男性はもらえなかったのですが、改定されました。

また、公務員の旦那様と専業主婦で収入の無い奥様、子供という家庭で奥様が亡くなってしまった場合でも、旦那様の年収が850万円未満、もしくは所得が650万5千円未満であれば「奥様によって生計が維持されていた」とみなされ、遺族基礎年金を受け取ることができます。

遺族基礎年金の金額

遺族基礎年金は一律で給付金額が決まっています。

この金額は物価の変動などが考慮され、毎年改定されますよ。

| 子の人数 | 配偶者が受給する場合の受給総額 | 子が受給する場合の受給総額 |

|---|---|---|

| 1人 | 777,800円 | 777,800円 |

| + | ||

| 223,800円 | ||

| 2人 | 777,800円円 | 777,800円円 |

| + | + | |

| 223,800円×2 | 223,800円 | |

| 3人 | 777,800円円 | 777,800円円 |

| + | + | |

| 223,800円×2 | 223,800円×1 | |

| + | + | |

| 74,600円×1 | 74,600円×1 | |

| 4人 | 777,800円 | 777,800円 |

| + | + | |

| 223,800円×2 | 223,800円×1 | |

| + | + | |

| 74,600円×2 | 74,600円×2 |

(令和4年度)

基本的には亡くなった方の配偶者が受け取る形になりますが、万が一受け取っていた配偶者の方も亡くなってしまった場合や新たに婚姻をされた場合、子供に受給権が移ります。

公務員×遺族年金 いくらもらえる?:遺族厚生年金

遺族厚生年金:もらえる条件

- 公務員(第2号厚生年金被保険者)の方が死亡したとき

- 被保険者の資格を喪失した後であっても、被保険者であった間に初診日がある傷病によって、その初診日から5年以内に死亡したとき

- 障害厚生年金又は障害共済年金(1級、2級)の受給権者が死亡したとき

- 保険料納付済期間等が25年以上の方、または老齢厚生年金等の受給権者の方が死亡したとき

公務員で厚生年金の保険料を納めていた方が亡くなった時に遺族に支給されるのが遺族厚生年金です。

遺族厚生年金の支給対象者は、亡くなった方に生計を維持されていた

- 妻

- 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない/20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)

- 55歳以上(なくなった時の年齢)の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

です。

男女の差

残された方が妻となる場合は支給開始年齢に制限はありません。

しかし、残された方が夫だと年齢によってもらえない場合があります。

例えば奥様が公務員の場合で、亡くなった時に残された旦那様が55歳以上であれば、60歳になってから支給が開始されます。

しかし、奥様が亡くなった時に旦那様の年齢が55歳未満だと、旦那様には遺族厚生年金が支給されません。もし子供(18歳到達年度の年度末を経過していない/20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)がいれば、子供には遺族厚生年金が支給されます。

遺族厚生年金の金額

遺族厚生年金は、老齢厚生年金の約4分の3の金額がもらえます。

ただし、被保険者の平均標準報酬額などにより決まるため、誰もが同じ額がもらえるというわけではありません。

被保険者の平均標準報酬額は、被保険者の受け取った給与や賞与の金額をもとに算出されますよ。

遺族厚生年金の計算式

遺族厚生年金の計算式は

①{ [平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数]+[平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数] }×3/4

もしくは

②{ [平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの加入月数]+[平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の加入月数] }×0.999×3/4

となります。

また、厚生年金の加入月数が300カ月未満の場合は、「年金額×300÷加入月数×3/4」で計算されますよ。

例えば25年(300か月)働いたとします。

- 平成15年3月までの加入月数を100か月

- 平成15年4月以降の加入月数を200か月

- 平均標準報酬額が25万円

で計算すると

約35万円

の遺族厚生年金が受給できることになります。※これはあくまでも目安で人によって異なります。参考程度にしていただくようお願い致します。

遺族厚生年金の中高齢寡婦加算はいくら?

遺族厚生年金を受給する中高齢の妻に加算があります。

- 夫が死亡した当時40歳以上65歳未満

- 遺族基礎年金の受給者だった人で、遺族基礎年金の受給が終了したときに40歳以上65歳未満

中高齢寡婦加算の金額

令和3年度は5,857,000円です。

毎年度で改定が行われていますよ。

遺族年金生活者支援給付金はいくら?

遺族年金生活者支援給付金は令和3年度は5030円となっています。

2人以上の子供が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

例えば

3人の子が遺族基礎年金を受給している場合(一人あたりの金額)

5,030円 ÷ 3 = 1,676.666… ⇒ 1,677円(月額)※50銭以上は切り上げて計算

となりますよ。

毎年改定が行われていますが、令和3年度は令和2年度から据え置きとなっています。

いざという時に困らないようにするには?元公務員の僕のおすすめ

おすすめは余裕のあるうちに「副収入を得る」こと

遺族年金の受給は確かに非常に家計の助けになるでしょう。

しかし、いつ何が起こるかわからないものです。

できれば今のうちにできることをして、資金を貯めておくと安心ではないでしょうか。

今後、年金も減っていくと思われますしね。

僕のおすすめはネットビジネスや不動産投資などです。

これらは公務員だからこそ向いていて、僕も実際に公務員時代からやっていました。

さらに、ネットビジネスに関しては年齢、職業、性別など何も関係ありません。

僕は結局はそれらの収入が公務員の収入を超えたため公務員を辞めました。

要するに、それほど収入を得られる可能性があるということです。でも、それはあくまでも選択肢の一つで今の仕事を辞めなくたっていいんですよ。

公務員や会社員を辞めない場合は不動産投資なども副業規定に反しない範囲でやる必要がありますが、やらないのとやるのではだいぶ安心感が変わるでしょう。

ネットビジネスや不動産投資以外にも、副収入を得る方法というのはいろいろあります。

よければ参考にしてくださいね。

まとめ

公務員の方が亡くなった時の遺族年金には

- 遺族基礎年金

- 遺族厚生年金

- 遺族共済年金

- 中高齢寡婦加算額

遺族年金生活者支援給付金

がある。

遺族共済年金は旧制度で、今は遺族厚生年金に統一されている

- 死亡一時金

- 寡婦年金

は公務員は対象外

遺族基礎年金の受給は子供がいる場合、一律の金額がもらえる

遺族厚生年金は亡くなった方の収入によって異なる。亡くなった方の厚生年金の約3/4

遺族厚生年金を受給する妻には中高齢寡婦加算がある(令和3年度は5,857,000円)

遺族年金生活者支援給付金は令和3年度は5030円

万が一に備え、副収入を得るなど準備をしておくのがおすすめ。

万が一のことがあったら…と考えるのは少し辛いですが、

何かあった時のためにも、そうでなくても準備しておくに越したことはありません。

余裕のある時に確認したり、今できることを始めたりしてみましょう。

行動するかしないかで、将来が変わってくるかもしれませんよ!

この記事を見てると自分が加入している年金や保険のことすら何も知らないのは危険だと感じました。ちゃんと勉強しないとそれこそいらない損をしてしまうので勉強したいと思います。そして保険はあくまでセーフティーネットでそれ以上にお金を稼げる力を身に付けることが大切だと実感しました。