まだまだコロナが落ち着かずに緊急事態宣言が出ている中、特に飲食業界の経済状況は悪化が続いています。

この不況の中でも、大企業と同じく人気の職業として不動の人気があるのが「公務員」です。

人気の理由としては、やはり収入が安定していること。

民間企業の場合、企業の売り上げ等に収入が左右されますが、公務員の給料がどこから賄われているのか気になる方も多いのではないでしょうか?

大まかな答えとしては、国民から徴収されている「税」だとはわかる方が多いと思われますが、詳しく知っている人は少ないはず。

今回は、

- 公務員の給料の仕組み

- 公務員のメリット・デメリット

について説明していきます。

これから公務員を目指す人だけでなく、公務員に興味がある人もぜひ参考にしてみてください。

公務員の給料の仕組み

民間企業の給料の元は「売り上げ」ですが、公務員の給料は税金が元になります。

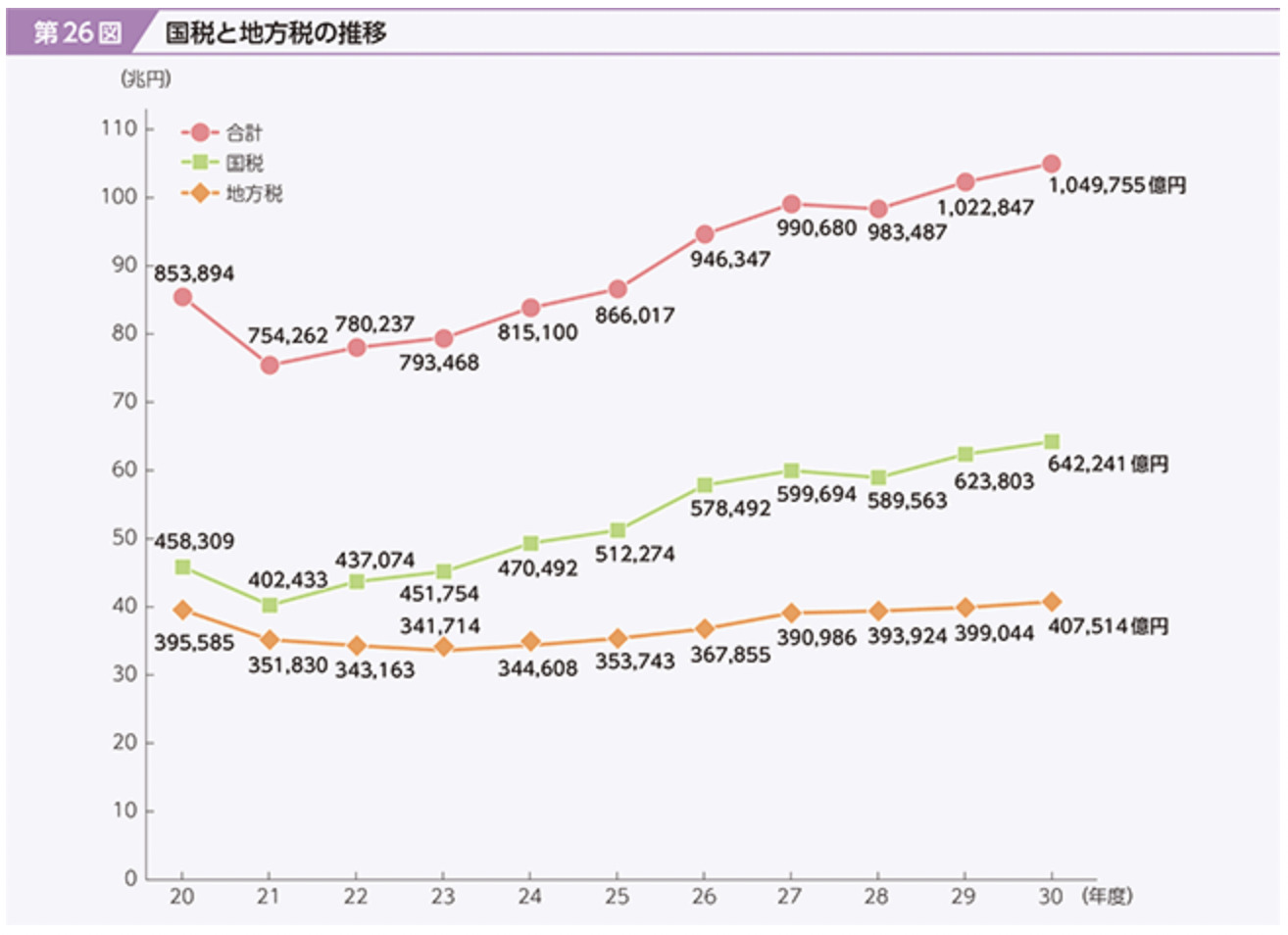

総務省の令和2年版地方財政白書によると、国税と地方税を合わせて徴収された金額は104兆9,755億円となっています。

税収は、最新の情報がコロナ禍の前までのため、増加傾向にあったものの平成31年度以降は減少しているものと思われます。

国家公務員と地方公務員では、少しだけ税金の種類等が違ってきますが、簡単にそれぞれ説明していきます。

国家公務員の給料の元になる税金

まずは、国家公務員の給料の元になる税金をみていきましょう。

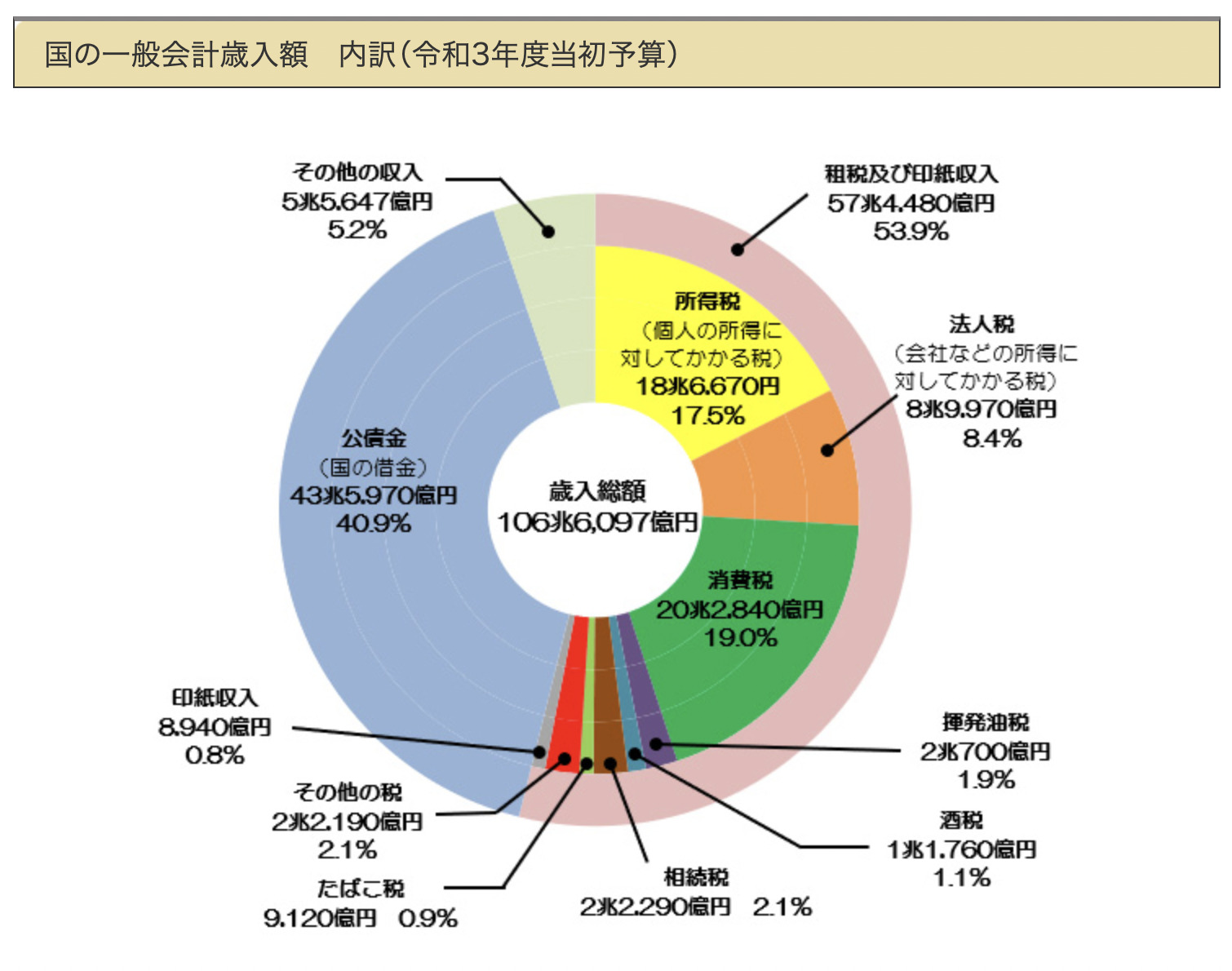

令和3年度当初予算の国の一般会計歳入額は、106兆6,097億円となっています。

その中でも、間近で常に目にするのが、歳入全体の19%を占める「消費税」ですよね。

このコロナ禍の状況で、政党によっては減税やら消費税撤廃を謳っているところもあります。

また、問題になっているのが、全体の40.9%を占める「公債金」です。

これは、あくまでも国の借金なので、この部分の割合が減らないことには国が潤っているとは言えません。

コロナ禍の影響で、色々対策が行われているものの公債金が増加する可能性が非常に高いです。

私たち国民が支払っている税金で国に収めている内容について分かったら、そのうち国家公務員の給料がいくら支払われているかを調べてみました。

財務省の令和3年度公務員人件費予算のポイント(概要)によると、国家公務員の人件費は5兆3,008億円で、令和2年度から352億円増加しています。

歳入の内、約1%ぐらいが国家公務員の給料ということですね。

このコロナ禍の状況でも、給料が増加していることには驚きです。

地方公務員の給料の元になる税金

続いて、地方公務員についてみていきます。

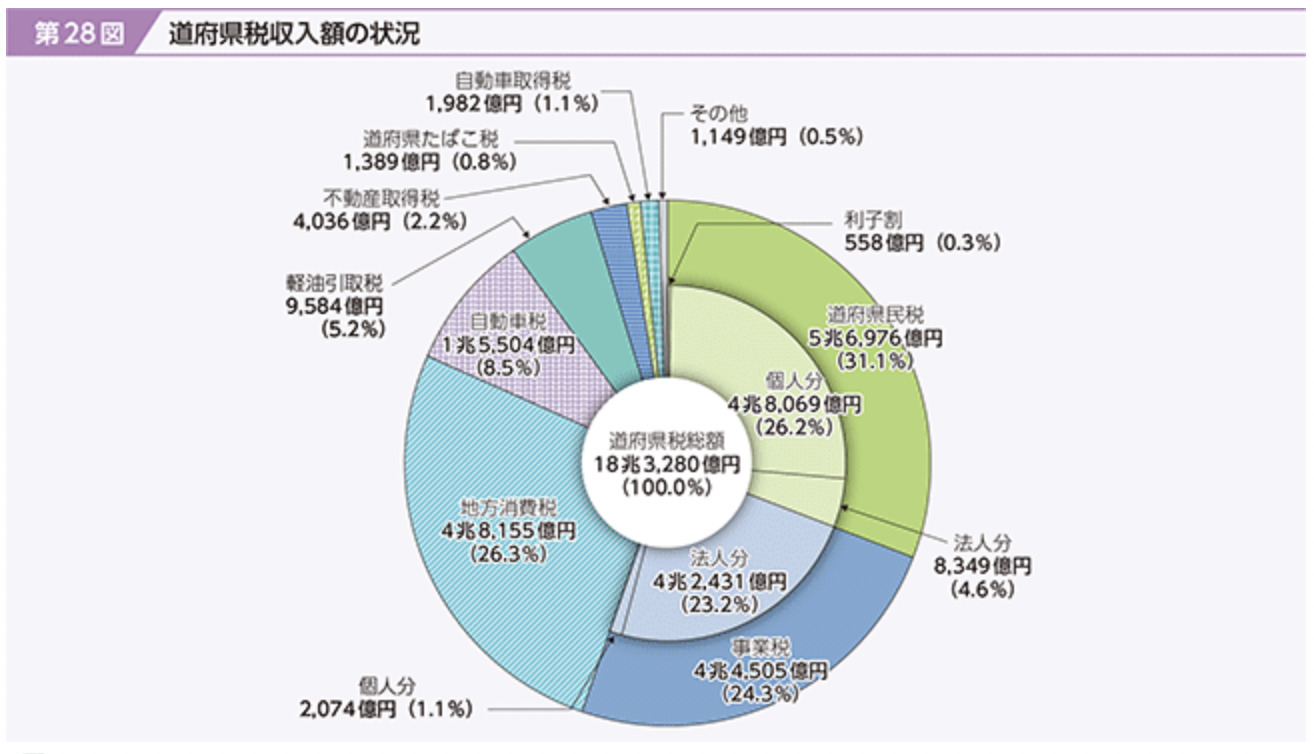

税収は、地方公務員はそれぞれの自治体毎に異なっているものの、大まかに「都道府県」と「市町村」に分かれています。

都道府県税

特に身近なのが、「都道府県民税」や「自動車税」です。

毎年、春過ぎになれば自宅に請求書が届くアレです。

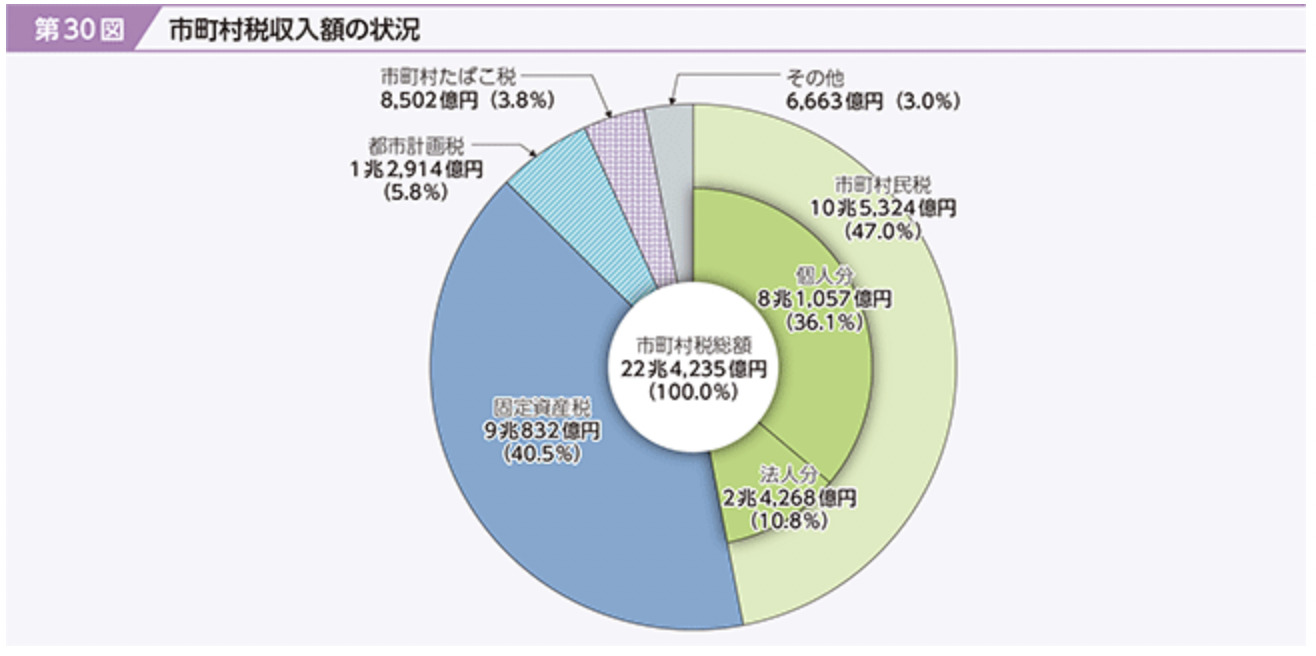

市町村税

よく知られているのは「市町村民税」です。

こちらも、春過ぎ辺りに自宅に請求書が届きます。

地方公務員の税収は国に対して大体20%ぐらいの額となっています。

では、地方公務員の給料の総額がいくらになっているかをみてみましょう。

財務省の令和3年度公務員人件費予算のポイント(概要)では、地方公務員の人件費が約20.2兆円となっています。

公務員のメリット・デメリット

国家公務員と地方公務員だけでなく、職種等でも仕事の内容が違って入るものの公務員全体にほぼ共通する内容をお伝えします。

メリット

- 休みが常に一定

- 福利厚生が恵まれている

- リストラがない

- 民間企業より退職金が多い

- 退職後の年金

休みが常に一定

職業や職種、勤務状況にもよりますが週休二日制で、残業もほぼありません。

基本的にカレンダー通りの休みとなっています。

ただ、中には残業代欲しさのためかわざと毎日20時近くまで残っている上司もいたそうですが、それを除けば定時で帰れるのは気持ち的にも楽です。

福利厚生が恵まれている

公務員としてよく言われるのが福利厚生が恵まれていることです。

1年で20日支給される有給休暇も取りやすく、病児休暇や介護休暇等の自分だけでなく家族のための休暇も揃っています。

ノルマもないので、何か急ぎの予定さえなければ当日でも有給休暇を取得できるのは非常に良いですね。

リストラがない

コロナで不況が続く中、民間企業では倒産や人員削減のためのリストラがよくニュースで取り上げられています。

一方で、公務員は特別な事情がない限り、自分から辞めることをしなければ辞めさせられることはありません。

何かしら不祥事を起こして処分、依願退職と言うニュースもたまにありますが、それが「特別な事情」に当たります。

中には精神を病んでうつ病で辞める人もいますが、普通に働いていれば定年まで続けることができるという点も安心です。

民間企業より退職金が多い

公務員の退職金が多いことはよく言われています。

実際に調べてみると、定年で退職した際の民間企業の退職金の平均が約1,500〜2,000万円と言われていますが、公務員の退職金の平均は約2,400万円と結構な開きがあります。

公務員は、手取りの収入が低めな分(年金等で約10%ぐらい控除されます)、退職時や年金が多くなっています。

民間企業で、若いうちにバリバリ働いてその評価をしてもらってどんどん収入を上げていくことを目指すか、公務員で比較的低い収入で昇進等も年功序列でゆっくり収入を上げて退職時にがっつり貰うかは一長一短で好みも分かれてくるところだと言えます。

退職後の年金が多い

こちらは以前よりは少なくはなってきていますが、まだ多少は民間企業より多いと言われています。

平成27年度までは、公務員の年金は「基礎年金」「共済年金」の2本立てで退職後の年金額は民間企業の年金額より多いと言われてきました。

年金制度改定により、共済年金制度は厚生年金制度に統一されましたが、代わりに「退職等年金給付」が新設され、負担額は増えるものの、民間企業より年金額は多く支払われることになります。

ただ、65歳まで定年延長になる可能性が高まっているため、この兼ね合いがどうなるか気になるところでもあります。

不安な人は、iDeCoやその他収入を確保することも考えていくことも大切になってきます。

デメリット

- 給料がなかなか上がらない

- 公務員以外への転職がなかなか難しい

- 年功序列

給料がなかなか上がらない

国家公務員の平均年収は約680万円、地方公務員の平均年収は約650万円と言われていますが、勤務年数が少ないとその平均を大きく下回ることになります。

原因としては、役職が付く付かないで収入に開きが出るからです。

大体、課長になれば平均年収を超えるくらいになると言われているため、それまでは地道にコツコツ毎年の数千円の昇給と数年毎の昇級や昇級試験に合格することを目指す忍耐が必要となってきます。

また、学歴でも給料が変わります。

公務員は、高卒・大卒の学歴に分かれていて、それぞれ職種や給与体系が違います。

そのため、高卒だと給料が上がるスピードが大卒と比べて遅くなります。

公務員以外への転職がなかなか難しい

よく、公務員を退職した場合に「公務員以外に転職しづらい」と言われています。

この原因は、公務員の勤務状況にあって、3〜5年で異動があるために1つの分野を長期間続けることができず、専門的な知識やスキルが身につかないことにあります。

また、事務職がほとんどのため、ノルマのある営業職等には全く需要がないと言えます。

年功序列

悪しき慣習の原因になっているのが年功序列です。

若い頃から頑張って働いても出世をするためには勤務年数がどうしても必要です。

更に、縦関係がはっきりしているため、上司の命令に従うことを求められていて、上司等にも関係なく自分の意見を言えるような人には向かない可能性が高いです。

この「上司の指示に従う」については、法律で定められているため、特段の理由や正当な事由がなければ上司の命令を拒否できません。

まとめ

公務員の給料は国民の税金が元になっていることがわかりました。

コロナ禍で倒産等が増えている飲食業界等の民間企業と比べても、公務員の収入等は非常に安定しています。

この状況の中、公務員を目指す人が増えていることも納得です。

それでも、公務員が民間企業か悩む人もいるかと思います。

地道にコツコツ働き、上司に気に入られて評価をあげてもらい役職を貰うという我慢ができる人には公務員はオススメです。

反対に、早くから仕事を評価して欲しい、上司だろうが納得できない事は立ち向かっていく、上昇志向の高い人は民間企業が向いています。

民間企業か公務員かを悩んでいる人にとって、それぞれメリットデメリットがあると思います。

収入の面だけで言うと、徐々に収入が増えていき退職金等は多い「公務員」、すぐに若いうちから頑張った成果をすぐに収入に結びつきたい人は「民間企業」だと言えます。

まずは、気になる職種や目指したい職種を見つけ、どんな仕事をするかの詳細を調べてみましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

税金も一人一人だとたいした額じゃなくても集まると想像できない大金ですね。それが毎年回っていて人のお給料にもなるんだから不思議です。でもこういうことってわざわざ自分から勉強しないと知ることができないのが学校教育の惜しいところかなとも思いました。公務員のメリットのところで、「このメリットたちは果たして本当に享受できるのか?」と今までの記事も読んできて思いました。