まいどひろきんです。

今日は公務員の政治活動についてです。

公務員は政治的行為の制限があり、法律で決められています。

過去には政治活動で裁判になったケースもありますが、結果は有罪になったり無罪になったり様々です。

ではどこまでがオッケーでどこからがだめなのか?調べてみました。

国民に認められている政治活動。公務員はどうなっている?

日本国憲法21条1項では、国民に表現の自由としての政治的活動の自由が保障されています。

しかし公務員は政治的行為が禁止・制限されています。

なぜ公務員の政治活動には制限があるの?

公務員も国民なのに政治活動の制限があるのはなぜなのでしょうか。

それは、公務員は「全体の奉仕者」であるため、政治的にも中立的な立場でないとけないからです。

また、公務員の立場を守る意味もあります。

みんな政治的に中立ですよ、ということで、政治勢力の影響又は干渉から地位を保護するという意味があるんです。

警察官や裁判官には特に厳しい

僕は元公務員で公安職だったのですが、警察は特に厳しく見られています。

多くの公務員は、その地位を利用したり政治的目的で、禁止されている政治的行為をしなければ「国民投票運動」をすることはできます。しかし警察や裁判官、検察官などは国民投票運動も禁止されています。

国民投票運動というのは憲法改正案に対して賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為のことですね。

公務員の国民投票運動を自由化し、最初は選挙関係者だけを禁止していましたが、2014年に裁判官、検察官、警察官も禁止するように追加。不思議なのは、ほかの活動は完全に禁止されている自衛隊員、海上保安官等は禁止されていません。

— 憲法9条を壊すな!実行委員会 (@48daisyukai) May 28, 2020

公務員の政治的行為の制限に関する法律は?

公務員の政治的行為の制限は、国家公務員法や地方公務員、人事院規則などによって定められていますよ。

国家公務員の政治活動は国家公務員法、人事院規則に規定がある

国家公務員は一定の政治的目的を持って一定の政治的行為をすることが制限されています。

国家公務員の政治的行為の制限については、国家公務員法第102条に規定があります。

国家公務員法第102条によると、

- 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

- 職員は、公選による公職の候補者となることができない。

- 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

となっています。

政治的目的というのは、

- 公職の選挙で、特定の候補者を支持/反対する

- 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持/反対する

- 特定の政党その他の政治的団体を支持/反対する

- 特定の内閣を支持/反対する

- 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を支持/反対する

- 国の機関又は公の機関において決定した政策の実施を妨害する

- 地方自治法に基づく地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立る/成立させない

- 地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散、法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させる/成立させない。または、これらの請求に基く解散・解職に賛成する/反対する

ということです。

たくさんありますが、「特定の人や組織を支持したり、反対したい」、「政策の実施を妨害したい」、「条例の制定/改廃・事務監査の請求をするための署名を成立させたり、逆に不成立にさせたい」などという目的で禁止行為を行ってはいけないというわけですね。

引用:人事院

「特定」というと”名前が出さないならオッケーでしょ”という人もでてきそうですが、名前をはっきりさせていなくても、客観的に「絶対あの人だ」とわかる場合はだめです。

また、ここにおいて【支持する/反対する】というのは、当選や勢力の維持拡大に影響を与えるということです。

これらの目的を持っている場合、制限されている行動は以下のものです。

- 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。

- 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるいは不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやかすこと。

- 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること。

- 政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え又は支払うこと。

- 政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し若しくはこれらの行為を援助し又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となること。

- 特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。

- 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること。

- 政治的目的をもつて、第五項第一号に定める選挙、同項第二号に定める国民審査の投票又は同項第八号に定める解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。

- 政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し又は指導しその他これに積極的に参与すること。

- 政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し若しくは指導し又はこれらの行為を援助すること。

- 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。

- 政治的目的を有する文書又は図画を国又は行政執行法人の庁舎(行政執行法人にあつては、事務所。以下同じ。)、施設等に掲示し又は掲示させその他政治的目的のために国又は行政執行法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し又は利用させること。

- 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し又は編集すること。

- 政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること。

- 政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること。

- 政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し又は表示すること。

- なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること。

これらに違反すると懲戒処分、また「三年以下の禁錮又は100万円以下の罰金」の対象になります。

こちらもたくさんありますが、「影響力を利用する」というのは判決のポイントになることもあるようですね。

たとえば限りなく同じような行為が行われたのに、ヒラは刑事処罰は免れたけど、管理職はアウト、みたいなこともあります。

ただ、地位が実際に中立性に影響したかどうかを判断すべきという声もあり、今後判断基準は変わっていくかもしれません。

これだけあると選挙にも行けないのでは…と思うかもしれません。しかし、法律にも「選挙権の行使を除く他」とあるように選挙で投票することはできます。

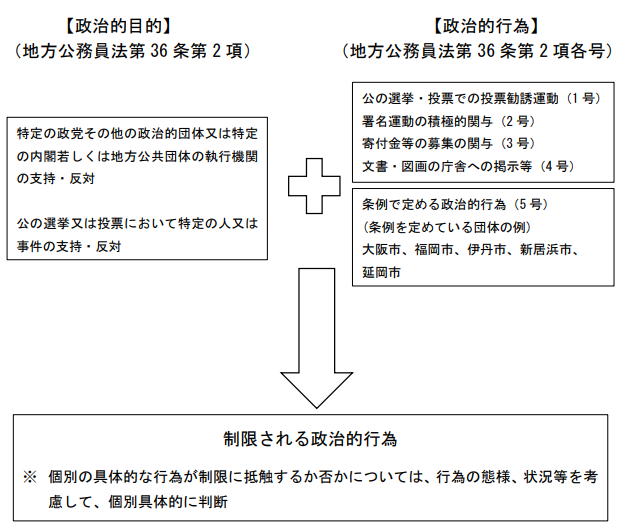

地方公務員の政治活動は

地方公務員も政治的行為は制限されています。

国家公務員と詳細は少し違いますが、一定の政治的目的を持って一定の政治的行為をすることが制限されていますよ。

このことは地方公務員法第36条に定めがあります。

- 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

- 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区若しくは総合区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区若しくは総合区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。

一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。

二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。

三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。

四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。

五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為 - 何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。

- 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。

- 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。

引用:衆議院

ちなみに、公立学校の先生は地方公務員であっても、「教育公務員特例法」が適用されます。

それにより、政治的行為に関しては国家公務員と同じ事項が制限されます。

地方公務員と国家公務員の政治的行為の制限の違い

地方公務員と国家公務員には政治的行為の制限について共通点も多いです。

その一方、違う面もあります。

大きくは

- 地方公務員は、自身が務める区域以外であれば認められる活動がある

- 国家公務員は違反すると刑事罰の対象にもなるが、地方公務員が政治的行為の制限に違反しても刑事罰は無い

という点でしょう。

地方公務員は務める区域外での政治的行為が制限されないケースがある

地方公務員法では「属する地方公共団体の区域外」であれば、政治的行為でもできることがあります。

例えば大阪市では制限される区域を

- 区に勤務するものは、区の所管区域

- 法第36条第2項第4号を除く

- 電話やファクシミリにより本市の区域外から本市の区域内にあてて行った場合も区域内において行われたものとみなす(条例第3条)

としています。

日教組関係といえばほとんど地方公務員ですが、地方公務員法の政治的行為の禁止は、国家公務員法よりはるかに狭く、地域的限定がありますよ。 https://t.co/WCpFSrAMUa

— Shin Hori (@ShinHori1) June 1, 2021

面白いのは、地方公務員は国家公務員とちがって、自らの属する地方公共団体の区域外では政治的行為が許される、とされていること。岩手県職員が東京選挙区の人に向かって、「東京選挙区の●●さんに投票して」と呼びかけることは許されているわけですかね。

— Suzuki Mahoro (@mahoroszk) July 10, 2016

地方公務員は政治的行為の制限に違反しても刑事罰の対象にならない

地方公務員法において、政治的行為の制限を違反した際の刑事罰は制定されていません。

政治的行為に関して国家公務員と同じ事項が制限される教職員であっても、刑事罰の対象にはなりませんよ。

ただし、懲戒処分はあります。

過去に橋下徹氏が、大阪市長だった時に条例で地方公務員法の政治的行為について罰則(刑事罰)を設けようという案を出しましたが、断念しています。

当然!★政治活動規制条例、総務省は「法的に問題あり」と否定 http://t.co/vyIHVmBp 橋下大阪市長がめざす市職員の政治的行為を規制する条例案について、総務省は「地方公務員に国家公務員と同様に罰則を設けることは、地方公務員法に違反し認められない」とする見解を示した。

— Katsuaki Sakai (@beyondaki) June 19, 2012

そもそも地方公務員法で地方公務員の政治的行為を制限するときに「懲戒処分で足りる」として罰則を設けなかったという経緯があるんですよね。ですから、法律自体が変わらない限りは条例などで刑事罰を設けるというのはできないというわけです。

そしてこれは「地方公務員は政治的行為を、刑事罰を設けてまで規制されはしない」という意味にもとらえられます。

公務員の政治活動 勤務時間外ならオッケー?

国家公務員法や地方公務員法によると、公務員の政治的行為は勤務時間外でも制限されることとなっています。

休暇中、休職中、停職中でも禁止となりますよ。

ただし、過去の判例によると「勤務時間外であってもダメなものはダメ」となったケースもありますが、その後の判例では他の要素と合わせて勤務時間内外かどうかということが「職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるかどうか」を判断する”一つの基準”であると考えられています。

国家公務員の政治活動による裁判、判例

公務員の政治的行為について裁判が行われたものとして猿払事件・堀越事件・世田谷事件などがあります。

猿払事件(裁判年月日: 昭和49年11月6日)

猿払事件は、

- 特定の地区の労働組合協議会事務局長である郵便局職員が

- 日本社会党を支持する目的で

- 組合活動の一環で

- 勤務時間外にポスターを掲示したり他の人に依頼して配った

というものです。

この事件では「非管理職で裁量権はなく、勤務時間外、職務の利用が無かったことや組合の決定によって行った政治的行為」として第一審では無罪でした。しかし結局最高裁では罰金5,000円の刑事罰になりました。

最高裁判所の判例によると、

- 「その行為は、特定の政党を支持する政治的目的を有する文書を掲示し又は配布する行為であつて、政治的偏向の強い行動類型に属するものにほかならず、政治的行為の中でも、公務員の政治的中立性の維持を損うおそれが強いと認められる」

- 「管理職・非管理職の別、現業・非現業の別、裁量権の範囲の広狭などは、公務員の政治的中立性を維持することにより行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保しようとする法の目的を阻害する点に、差異をもたらすものではない。」

- 「政治的行為の禁止の趣旨からすれば、勤務時間の内外、国の施設の利用の有無、職務利用の有無などは、その政治的行為の禁止の合憲性を判断するうえにおいては、必ずしも重要な意味をもつものではない」

- 「政治的行為が労働組合活動の一環としてなされたとしても、そのことが組合員である個々の公務員の政治的行為を正当化する理由となるものではなく、また、個々の公務員に対して禁

止されている政治的行為が組合活動として行われるときは、組合員に対して統制力をもつ労働組合の組織を通じて計画的に広汎に行われ、その弊害は一層増大することとなるのであつて、その禁止が解除されるべきいわれは少しもない」

などとされています。

そもそも行為自体が”公務員の政治的中立性の維持を損うおそれが強い”ということで、管理職だろうが勤務時間外だろうがだめですよ、という結果になったということですね。

また、組合の活動の一環だとしても、公務員がやったらアカン。という判断がされたんです。

公務員の政治的行為の合憲性が争われて、最高裁まで行った猿払事件を思い出す。 https://t.co/ltX3vYbBjt

— OHULS (@UOhuls) May 14, 2020

堀越事件(裁判年月日: 平成24年12月7日)

堀越事件は、

- 社会保険庁社会保険事務所に勤務する国家公務員堀越明男氏が

- 日本共産党を支持する目的で

- 勤務時間外に

- 同党の機関紙を配布した

というものです。

この事件では第一審で罰金10万円、執行猶予2年の判決が出ていたのですが第二審で無罪、最高裁判所も第二審の判決を支持し、”逆転無罪”となりました。

政治活動で訴追された公務員の無罪が最高裁で確定した初めての事件です。

世田谷事(裁判年月日: 平成24年12月7日)

世田谷事件は、

- 厚生労働省大臣官房課長補佐として勤務していた国家公務員宇治橋眞一氏が

- 日本共産党を支持する目的で

- 勤務時間外に

- 同党機関紙を世田谷区の住宅の郵便受けに配布した

というものです。

宇治橋事件、と呼ばれることもあります。

こちらは堀越事件とも似ていますが、本人が「課長補佐」という管理職だったことがポイントになっており、有罪、罰金10万円となりました。

最高裁判所の判例によると「国民全体の奉仕者として政治的に中立な姿勢を特に堅持すべき立場にある管理職的地位の公務員が殊更にこのような一定の政治的傾向を顕著に示す行動に出ているのであるから、当該公務員による裁量権を伴う職務権限の行使の過程の様々な場面でその政治的傾向が職務内容に現れる蓋然性が高まり、その指揮命令や指導監督を通じてその部下等の職務の遂行や組

織の運営にもその傾向に沿った影響を及ぼすことになりかねない。したがって、これらによって、当該公務員及びその属する行政組織の職務の遂行の政治的中立性が損なわれるおそれが実質的に生ずるものということができる」とされています。

勤務時間外とはいえ管理職は特に中立な姿勢を保たないといけないのに、それでもやったんだから、仕事にも影響が出かねないということですね。

ただ、この事件は有罪とはなりましたが、堀越事件とともに画期的な判決となりました。

それというのも処罰の対象となる政治的行為が、国家公務員に一律・全面的に禁止とされた猿払事件と比べ、「職務遂行の政治的中立性を損なうおそれを実質的に認められるかどうか」で判断されたということがあるからです。

地方公務員の政治活動による裁判、判例

地方公務員は政治的行為を行っても刑事罰は課せられません。

しかし懲戒処分となることもあり、その処分に不服で申し立てをし、裁判が行われたということがあります。

専修大学名誉教晴山 一穂氏の論説「地方公務員の政治活動の自由」によると

- A市の臨時的任用職員が

- A市議会議員選挙に立候補した夫の氏名が記載された襷をかけた同人の隣に立ち、JRのA駅2階の自由通路で選挙運動員の腕章を着用し、夫とともに通行人に会釈をした

- A市長は、これが政治的行為に当たるとして、戒告処分とした

- 臨時的任用職員は戒告処分は違法であるとしてその取消しを求めるとともに、本件処分により精神的苦痛を被ったとして国家賠償法1条1項に基づき慰謝料の支払いを求めた

というものです。

結局1審判決(札幌地裁2017年4月20日)および2審判決(札幌高裁2018年2月6日)とも訴えの利益を否定し、取消訴訟を不適法として却下、最高裁第3小法廷でも上告、上告受理申立てに対して上告棄却・申立不受理の決定とされています。

管理職でもないし勤務時間外での行為ではありますがこういった結果になっているわけです。

戒告に関しては、争ったとしても、戒告の根拠となる事実関係が全く存在しないないとか特異な場合でない限り、社会通念上の相当性も肯定されることが多いということです。そのためそもそも裁判になるということも少ないようですね。

とはいえ戒告によってボーナスが減ったり、昇給に影響が出る可能性はあります。「地方公務員は罰も軽いし」と政治的行為を軽く考えるのは控えた方が良いですね。

まとめ

- 公務員の政治的行為は制限されている

- 違反すると刑事罰や懲戒の対象

公務員でも選挙に行ったり署名をしたりすることはできますが、特定の人や政党を応援するために勧誘などをしてはいけません。

地方公務員の場合や労働組合の活動による場合でも、禁止されている政治的行為を行うと何かしらの処分を受ける可能性はあります。

十分に注意しましょう。

コメントを残す