まいど、ひろきんです。

今日は公務員の派遣についてです。

公務員をしていると、派遣の募集がかかっていることがあります。

気になるけど

お給料はどうなるの?

身分は公務員のままでいられるの?

希望したら断れない?

などと思い躊躇するかもしれません。

今日はそれらの疑問について調べてみましたよ。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

公務員にも派遣がある!

>○令和3年における新規交流派遣者数(国の機関→民間企業)は35人(前年同数)。

新規交流採用者数(民間企業→国の機関)は308人(前年比60人増)で過去最多。 https://t.co/9QO7EppoZv

— 山田次郎 (@0kEt8YDnF0bv2my) March 25, 2022

公務員には、その時に努めているのとは違う他の公共団体や民間企業で一時的に働く「派遣」、「出向」というものがあります。

公務員というと、異動が多い職業ではあります。

異動する度に、良くも悪くもそれまでやったことのない仕事の担当になることも多々あるんですよね。

それが外部に行く「派遣」や「出向」となれば、より一層、格別な仕事を担当したり、元の職場にはない見方や進め方なども学ぶチャンスになると思います。

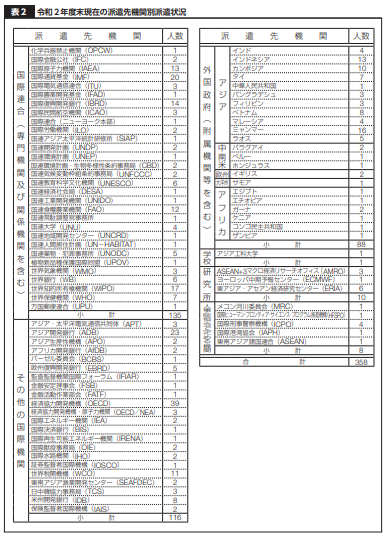

▼令和2年度 国家公務員の国際機関への派遣状況(令和2年度末現在 派遣中の職員数)

引用:人事院

公務員になったものの、「他の職場で働いていたらどうだったんだろう」と思ったり、「視野を広げたい」という人にはぴったりな制度ですね。

公務員の派遣と出向には違いがあるのか?

公務員の「派遣」と「出向」には違いがあるのか?と思いますよね。

民間企業の場合、”派遣”では雇用契約は派遣元と結びます。

”出向”だと今の契約を解消して出向先と結ぶ転籍型出向と、解消せずに出向先とも契約を結ぶ在籍型出向があります。

派遣の場合はお給料は派遣元(派遣会社)からもらいます。

出向の場合は出向先、出向元のどちらが払うという決まりはありませんが労働の対価として出向先が払うことが多いでしょう。

ただ、同じ業務量に対して明らかに出向元のお給料が高い場合、出向先からのお給料では足りない分を出向元が補填してくれるというケースもあるようです。

引用:厚生労働省

公務員の場合は派遣、出向でお給料の支払元や籍をどこに置いているかが違うというわけではありません。

また、派遣と言っても、研修目的の派遣や被災地支援の派遣もありますよ。

公務員の派遣。お給料はどうなる?

公務員の”派遣”の場合、お給料を派遣元からもらうとは限りません。

国家公務員か地方公務員かでも決まりが違いますし、派遣先によっても違いがあります。

また、自治体によって条例や規則が定められていて、手当の支払いなど詳細が異なっているケースがありますよ。

国家公務員が派遣される場合のお給料

国家公務員の派遣の場合、派遣先によってお給料の支払元が変わります。

例えば、国際機関などに派遣される場合はお給料は、引き続き国からもらいます。このことは「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律」によって定められています。

一方、民間企業への派遣の場合は「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」に定めがあります。その中で”交流派遣職員には、その交流派遣の期間中、給与を支給しない。”とされていますよ。つまり民間企業への派遣の場合お給料は、派遣元の”国”からではなく、派遣先からもらうことになりますね。

地方公務員が派遣される場合のお給料

地方公務員の場合も、必ずしも派遣先からお給料をもらうというわけではないですよ。

地方公務員の派遣に関しては、

- 自治体や国(府省庁)への派遣

- 公社など(公益団体や第三セクター)への派遣

- 発展途上国へ農業その他の技術援助等のための派遣

などがあります。

それぞれ「地方自治法(第二百五十二条の十七)」、」「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」、「外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律」によって定めがありますよ。

それによると、

自治体間の派遣に関しては

- 派遣を受けた普通地方公共団体の負担

となっています。

また公益法人への派遣職員に対してお給料は「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」によって

- 派遣期間中は払わない

となっています。基本的には派遣先からお給料をもらうということですね。

しかし例外があり、

- 派遣職員が派遣先団体において従事する業務が地方公共団体の委託を受けて行う業務や地方公共団体と共同して行う業務の場合など一定の条件を満たした場合は、お給料を払うことができる

となっています。特定の団体に派遣された場合、派遣元の自治体からお給料をもらうことになるんですよ。

第三セクターと呼ばれる、地方公共団体が出資している株式会社又は有限会社(その業務が公益の増進に寄与するとともに、地方公共団体の事務・事業と密接な関連を有し、施策推進を図るため人的援助が必要なもの)に派遣される場合もあります。

その際は一度公務員を退職し、派遣先の従業員になります。派遣期間中は派遣先からお給料をもらうことになりますね。

ちなみに、自治体によって条例や規則が定められていて、詳細が異なっていますよ。

例えば、時間外勤務手当は自治体が払うとしているところもあれば、派遣先が払うとしているケースもあります。

公務員の派遣。身分はどうなる?

公務員が派遣された場合、身分はどうなるの!?と思いますよね。

基本的には派遣中は元の職を保有しながら、派遣先の職も併せ持ったり、派遣先と労働契約を結ぶことになります。

例えば

- 国家公務員が国際機関などに派遣される場合は国家公務員の身分を保有

- 民間企業へ派遣の際も国家公務員の身分は保有したまま

となります。

地方公務員では、他の自治体に派遣となった場合は派遣先と派遣元の職員としての身分をあわせ有することになりますし公益法人への派遣でも公務員としての身分は有したままになります。

一方、自治体の出資企業など特定法人に退職派遣となった場合は一度公務員としての身分は失うことになりますよ。

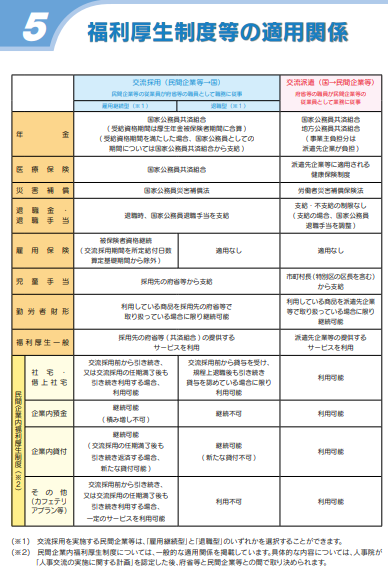

共済の身分はどうなる?

派遣されるにあたって、積み立てている共済はどうなるの?と思いますよね。

地方公務員の場合、共済組合は退職派遣でも「継続長期組合員」として長期(年金)のみの組合員になることができます。(医療保険など短期給付は派遣先)

また、国家公務員の場合は、国際機関への派遣では共済が適用されますし、民間企業への派遣でも年金には共済が適用(医療保険は派遣先)になります。

引用:内閣府

公務員の派遣にメリットデメリットはある?

【市職員が国でも活躍中】

笠間市では職員の人材育成や研鑽、人事交流などを目的として毎年度、国や県などへ市職員を派遣しています。

皆さん、笠間市に戻ってからも、国での業務を活かしてくれることでしょう。期待しています! pic.twitter.com/RclkxB6Ks9

— 茨城県笠間市 (@ibaraki_kasama) June 22, 2022

派遣は気になるけど、メリットデメリットをわかって決断したい、という場合もあるでしょう。

派遣のメリットは?

派遣では、他の職場での経験がつめたり、新たな”人との出会い”があるというのは大きなメリットでしょう。

また公務員の「出向」は出世につながる、ということも聞いたことがあるかもしれませんね。

派遣職員となった場合、出世するかどうかは人による、派遣先(派遣される理由)による、というところが大きいでしょう。

研修による派遣や、有力な人として派遣職員になる場合は、将来を見込まれての派遣になります。

派遣されたから出世するのではなく、もともとその見込みというわけですね。

このことは出世に関する記事でも書いていますよ。

派遣のデメリットは?

派遣にデメリットはあるのでしょうか。

まず、派遣では異動以上に知らない環境に行くことになりますよね。

そんな時に、精神的にきついと感じてしまう人もいるかもしれません。

場合によっては人間関係が合わないこともありますし、単身赴任が必要になるかもしれません。

また、同じ団体内の異動よりもより多くのことを新しく覚えることが必要です。

異動でも「一からて…キツイわ」となることがあると思うので、そこは念頭に置いておいた方がいいかもしれませんね。

また、人員が不足しているところに派遣されるという場合は、出世に即つながるということは考えにくいかもしれません。

中には、被災地派遣に行って、帰ってきたら居場所がなくなっていた…という職場もあるようです。

制度的には派遣前の職を保有する、とはなっていても、自分以外の人にも異動がありますし、進めている仕事も変わるでしょう。数年後に職場に帰ってきて、派遣前と全く同じように働くのは難しいというケースもあるかもしれませんね。

”割愛”に注意

公務員には、派遣と並んで「割愛」というものがあります。

割愛は今の職場を退職して他の団体の職員になることですよ。

派遣では現職場の身分も保有しながらですし、お給料も派遣先からの分が少なければ派遣元が補填してくれることもあります。

一方、割愛だと退職して再任用という形です。たとえお給料が減っても補填してもらえるということはありません。

役職がつく、地方公務員→国家公務員になれる、など、パッと見は待遇がよさそうに見えることもあると思います。

しかし、後から「え!?待遇下がった!」、「シビアだし、求められるものが多い…しんど…」などということも0ではないようです。それで焦っても、すぐに「やっぱりやめます」とはいかないでしょう。

国「今年はコロナ経済対策との兼ね合いで賞与下げやんけど、来年6月に一気に下げたれ」

都道府県「人事委員会勧告尊重して今冬から引き下げるやで」

市町村「改正も補正予算も間に合わんし見送るわい」

来年度から国に割愛採用される県職員「ワイ今年と来年両方下がるんやろか…」— イタスケの夏 (@feats9999) November 30, 2021

しっかりと内容を確認してから同意することをお勧めしますよ。

また、お給料が低くなりそうだけどそれでも割愛先に行きたくて悩んでいる、という場合もあると思います。

忙しくはなると思いますが、公務員でも副収入を得る方法はあります。

懸念点が収入の低下のみなのであれば、そういった方法も検討してみるといいかもしれませんね。

公務員の派遣は断ることができるのか

公務員の派遣は基本的には派遣される方の「同意」が必要です。

同意書なども提出するようになっていることが多いですね。

それを見越して内示の前に内々示が出ることもありますよ。

転勤を伴う場合、家族の都合などで行くのが難しい、ということもあると思います。

内々示の段階で断るという人はいるようです。

内示が出てからも断れないことはないと思います。しかし人事や上司、同僚に負担がかかります。

派遣職員を決めるにも時間をかけていたりすることがありますし、タイトなスケジュールのときもありますからね。

印象が悪くなるというリスクも出てきますよ。

- 意向調査や面談などの際にあらかじめ話しておく

- 内々示など事前に声を掛けられていた際に断る

- 自分で応募していたりする場合は「応募していたけど状況が変わりそう」と早憂い段階で伝えておく

のがおすすめです。お互いにスムーズだと思いますよ。

まとめ

- 公務員にも派遣がある

- 省庁間や、自治体間の派遣から、民間企業や国際機関への派遣など行先は様々

- 派遣前の職、身分を保有したまま派遣先の職員や従業員の身分を併せ持つことも多い

- 第三セクターへの派遣、割愛を含む退職派遣など、現職を一度退職し、派遣先の職員、従業員になるというパターンもある→給料や身分が変わり、元の職との待遇に差が出ることもある

- 派遣では新しいことを学んだり人間関係を広げるチャンス

- 派遣では負荷やストレスが大きくなることもある

- 断るのであれば余裕を持って伝えるのがおすすめ

公務員の派遣にはメリットもありますが、デメリットもあります。

希望を検討する際にはよく考えて決めるのがおすすめですよ。

コメントを残す