コロナ禍で働く人達の不平不満が高まっている中、安定した収入があると人気の職業「公務員」。

「どれだけ景気が悪くなっても、働く先が倒産になることもなく、基本的にクビにはならないのは羨ましい」

「民間ではボーナスが支給されていないところもあるのに、安定して支給されるのが羨ましい」

と良いことばかり言われている公務員。

そんな公務員でも、

- 収入が低い

- 精神的疾患になりやすい

と言った声を聞くことが少なくありません。

今回は、そのうちの一つ「収入が低い」と言われる原因を調べてみました。

これから公務員を目指す人や、公務員の収入がどれくらいか知りたい人はぜひ参考にしてみてください。

民間企業

まず、民間企業の収入がどれぐらいあるかについて調べてみました。

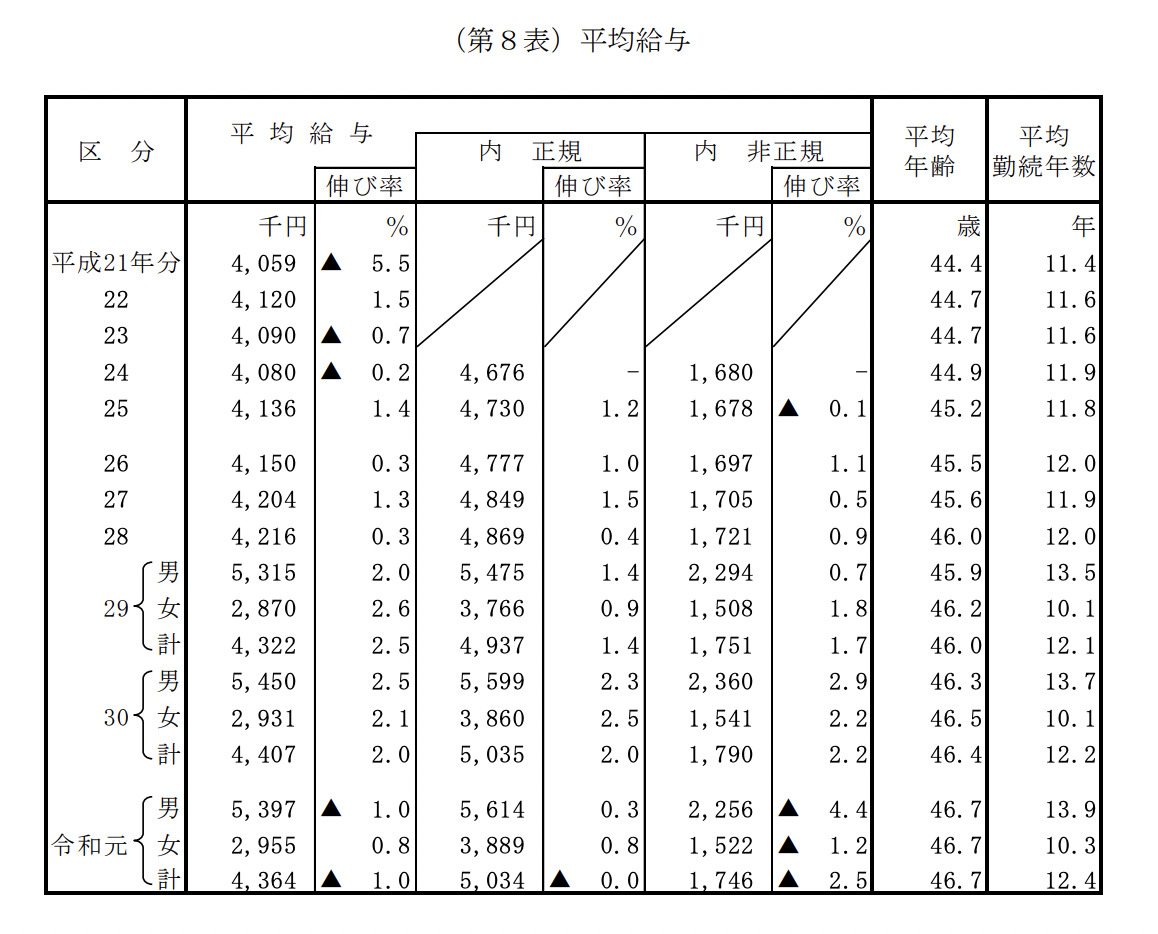

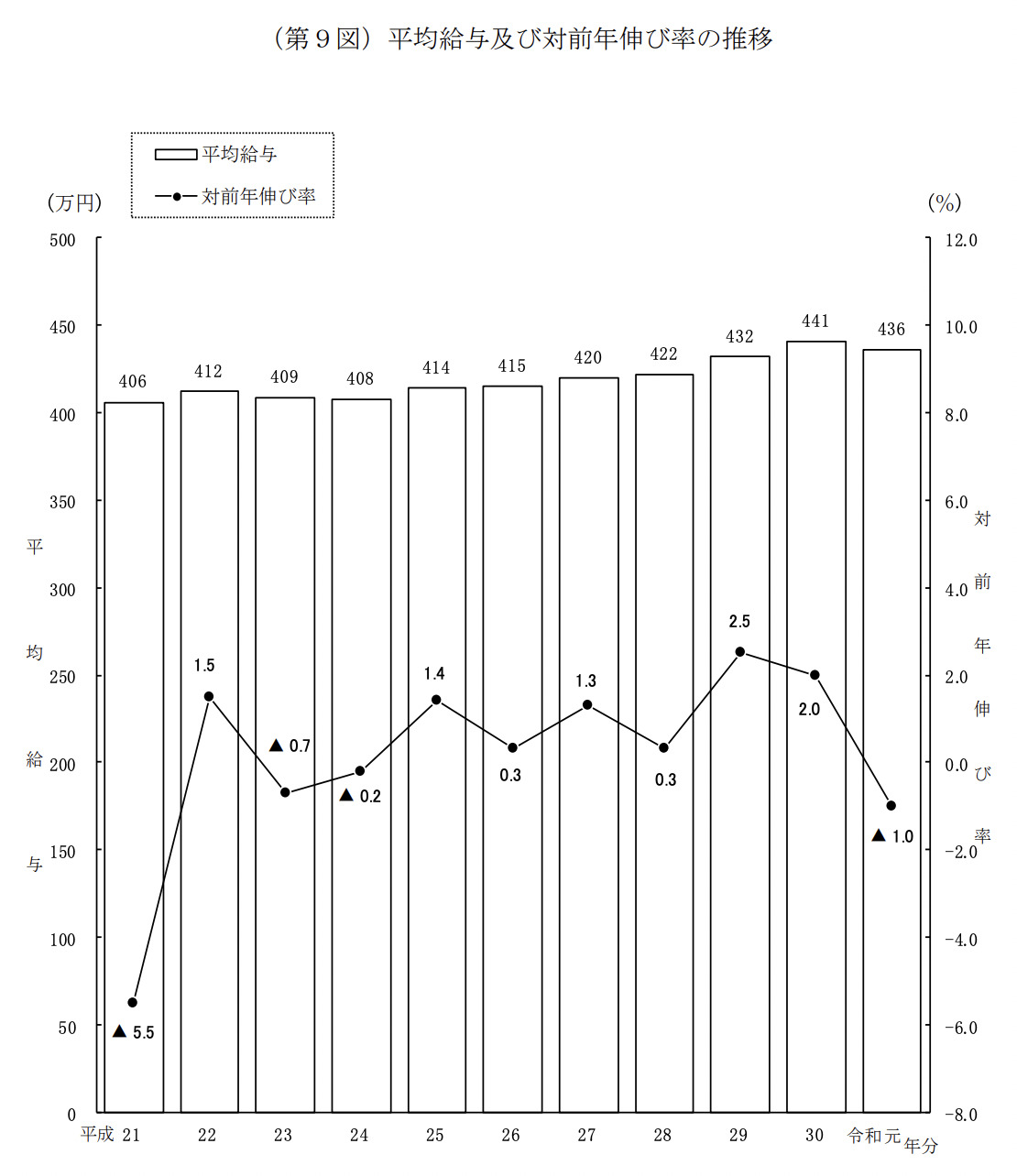

民間の平均年収

最新の、国税庁が発表している民間給与実態調査によれば、

平均年収:436.4万円

平均月収:約35万円

とのことです。

引用:民間給与実態調査

引用:民間給与実態調査

男女差が多いものの、平均給与の推移を見ても大体400万ら徐々に右肩上がりとなっているものの、

近年のコロナの影響で収入減少や倒産となっている企業が増えています。

企業によっても収入の差が大きく、大企業の中で増収になっている企業もあればボーナスが支給されていない等の企業もあります。

公務員

続いて、公務員の収入について調べてみました。

公務員といっても、その職種等で細かく分かれているので「国家公務員」と「地方公務員」に大きく分けてお伝えしていきます。

給料の基準

国家公務員

国家公務員の給与等の基準については、「人事院規則」という一般職の国家公務員に関する法律によって決められています。

国家公務員も、職種や責任に合わせて給与(俸給)が決まり、勤勉手当(民間でいうボーナス)などもあります。

国家公務員一般行政職は、「行政職俸給表」によって収入の額が決まります。

職務内容やポジションで「1級~10級」に分けられ、支給される俸給が決められているという仕組みです。

ちなみに、給与水準については民間企業との均衡を確保するように調整されています。

しかし、国家公務員は労働基本権の一部が制約されているので、企業のようにストライキなどが法律で禁止されています。

その代償措置として人事院勧告制度があり、人事院は毎年国家公務員と民間の給与の実態を調査して、両者を比較した上で国会及び内閣に対して勧告を行っています。

地方公務員

地方公務員の給料は、給料表の「級」と「号給」の組み合わせで支給額が決まります。

ちなみに、給料表は国家公務員でいうところの俸給表に相当します。

級は、内容の複雑さや困難度、責任の度合いに応じて設定されます。

号給とは、級を細分化した概念で「職務経験年数による職務の習熟度」を給与に反映させるためにあります。

また、職種別に異なる給料表が定められています。

給与水準については、国家公務員と同じく民間の給与の実態を調査した上で調整されています。

地方公務員は、

- 都道府県や政令指定都市、特別区などの人事院が置かれている団体

- その他の人事院が置かれていない一般市町村

と分かれていて、給与改定方針が決定されるまでの手順が違っていますが、

どちらも議会の決議によって給与条例が施行されます。

国家公務員の平均年収

国家公務員の平均年収は、

約686万円

と言われています。

平均給与月額で見てみると、

408,868円

となっています。

地方公務員の平均年収

地方公務員の平均年収は、

県庁職員:約654万円

市役所職員:約642万円

となっています。

また、地方公務員(全体)の平均給与月額は、

360,949円

となっています。

地方公務員は、都道府県や市町村等でも収入が大きく変わってきており、

都道府県:413,722円

指定都市:430,033円

市 :392,985円

町村 :350,876円

特別区 :423,067円

と平均給与月額を見ても開きがあります。

公務員は給料が低いのか

これまで、民間企業と公務員の収入についてお伝えしてきましたが、公務員の給料が低いとは思えません。

反対に、平均給与や平均年収を比べると公務員の方が多い結果となっています。

では、なぜ公務員の給料が低いと言われるのかお伝えします。

一言で言うと、「年功序列」が一番の原因だと思われます。

年代別の収入についてみていきましょう。

20代の給料

20代の平均年収は、約250〜450万円となっています。

初任給は、民間企業と比べても低く、一人暮らしをしている場合は家賃補助があったとしても生活などが苦しくなるケースも少なくありません。

仕事内容では、基本的な仕事を行うことが多く、責任がある仕事を任される場合が少ないと言われています。

30代の給料

30代の平均年収は、約500〜600万円となっています。

この年代になってくると、主任クラスや、係長クラスと役職が付き、一定の責任ある仕事を任されるようになります。

チームのリーダーとなり、部下の育成や役割分担等を行い、自分一人で仕事をするだけでなくマネジメント能力が求められるようになってきます。

40代の給料

40代の平均年収は、約600〜750万円となっています。

この年代では、課長や部長になる人も出てきます。

そのため、出世コースとそうでないコースとの差が大きく開いてくることになります。

一定の役職になると、残業代(時間外勤務手当)が出ない代わりに「管理職手当(特別調整額)」が支給されます。

中には、この残業代欲しさのために昇進を断る人もいるそうです。

50代の給料

50代の平均年収は、約650〜900万円となっています。

定年も視野になる年代ですが、この年代では更に上のポストに付く人も出てきます。

決定権者として部下である職員だけでなく、国民や市民に対して大きな責任を負わなければならなくなります。

年代毎の推移

20〜50代と年代毎にみてみると、若いうちは民間企業より少ないもしくは平均程度の収入しかなく、一定のポストになれば民間企業より多くなっています。

公務員のメリット

- 休みが常に一定

- 福利厚生が恵まれている

- リストラがない

- 民間企業より退職金が多い

- 退職後の年金

休みが常に一定

職業や職種、勤務状況にもよりますが週休二日制で、残業もほぼありません。

基本的にカレンダー通りの休みとなっています。

ただ、中には残業代欲しさのためかわざと毎日20時近くまで残っている上司もいたそうですが、それを除けば定時で帰れるのは気持ち的にも楽です。

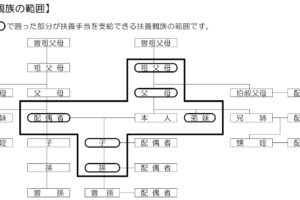

福利厚生が恵まれている

公務員としてよく言われるのが福利厚生が恵まれていることです。

1年で20日支給される有給休暇も取りやすく、病児休暇や介護休暇等の自分だけでなく家族のための休暇も揃っています。

ノルマもないので、何か急ぎの予定さえなければ当日でも有給休暇を取得できるのは非常に良いですね。

リストラがない

コロナで不況が続く中、民間企業では倒産や人員削減のためのリストラがよくニュースで取り上げられています。

一方で、公務員は特別な事情がない限り、自分から辞めることをしなければ辞めさせられることはありません。

何かしら不祥事を起こして処分、依願退職と言うニュースもたまにありますが、それが「特別な事情」に当たります。

中には精神を病んでうつ病で辞める人もいますが、普通に働いていれば定年まで続けることができるという点も安心です。

民間企業より退職金が多い

公務員の退職金が多いことはよく言われています。

実際に調べてみると、定年で退職した際の民間企業の退職金の平均が約1,500〜2,000万円と言われていますが、公務員の退職金の平均は約2,400万円と結構な開きがあります。

公務員は、手取りの収入が低めな分(年金等で約10%ぐらい控除されます)、退職時や年金が多くなっています。

民間企業で、若いうちにバリバリ働いてその評価をしてもらってどんどん収入を上げていくことを目指すか、公務員で比較的低い収入で昇進等も年功序列でゆっくり収入を上げて退職時にがっつり貰うかは一長一短で好みも分かれてくるところだと言えます。

退職後の年金が多い

こちらは以前よりは少なくはなってきていますが、まだ多少は民間企業より多いと言われています。

平成27年度までは、公務員の年金は「基礎年金」「共済年金」の2本立てで退職後の年金額は民間企業の年金額より多いと言われてきました。

年金制度改定により、共済年金制度は厚生年金制度に統一されましたが、代わりに「退職等年金給付」が新設され、負担額は増えるものの、民間企業より年金額は多く支払われることになります。

ただ、65歳まで定年延長になる可能性が高まっているため、この兼ね合いがどうなるか気になるところでもあります。

不安な人は、iDeCoやその他収入を確保することも考えていくことも大切になってきます。

まとめ

- 公務員の収入が低いと言われる原因は若い頃の収入の低さにあり

- 実際に平均収入を調べてみると、民間企業より公務員の方が収入が多い

公務員の収入は、年功序列だとしても一定の役職が付かないと収入が大きく上がることはないことがわかりました。

地道にコツコツ働き、上司に気に入られて評価をあげてもらい役職を貰うと言う我慢ができる人には公務員はオススメです。

反対に、早くから仕事を評価して欲しい、上司だろうが納得できない事は立ち向かっていく、上昇志向の高い人は民間企業が向いています。

民間企業か公務員かを悩んでいる人にとって、それぞれメリットデメリットがあると思います。

収入の面だけで言うと、徐々に収入が増えていき退職金等は多い「公務員」、すぐに若いうちから頑張った成果をすぐに収入に結びつきたい人は「民間企業」だと言えます。

まずは、気になる職種や目指したい職種を見つけ、どんな仕事をするかの詳細を調べてみましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメントを残す