まいどひろきんです。

今日は公務員の確定申告についてお話します。

公務員は基本的に確定申告をしなくていいですが、必要になるケースやした方がお得、しないと損、、という場合もあるんですよ。

確定申告という言葉だけで難しそうだな…と思うかもしれませんが損してはもったいないのでぜひ参考にしてみてくださいね。

公務員で確定申告が必要な人とは

公務員の場合、国家公務員も地方公務員も公務員としての所得以外の収入がなければ確定申告の必要はありません。

一方、仮想通過や株式投資などの投資、不動産での家賃収入、家業の手伝いといった、公務員の仕事以外で収入を得た場合、金額によっては確定申告が必要になることがあります

副業で収入が20万円以上になった時

公務員のお給料以外からの収入が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。

公務員は基本的には副業が認められていませんが、例外もあるんですよ。

例えば許可を得て家業を手伝っている場合や、公益性が高いと認められた仕事の場合ですね。

公務員ができる副業に関しては別の記事にまとめています。

株式投資などの投資で20万円以上の収入を得たとき

働くわけではなく、資産運用なら公務員でも認められています。例えば株やFXです。

公務員は有名ですが副業禁止です。民間会社でも副業NGはあると思います。公務員に限って言えば やってもOKなものもあるんです。例えば株やFXや不動産投資。株やFXは資産投資だから副業に当たらない。これ、公務員でも知らない人多いです。まあ、自分から求めないと知りえませんよね。

— ひろきん@公務員起業家 (@hirokin0325) July 8, 2021

株をやって処分を受けた、という公務員がいますが、株をやっていたこと自体ではなく「勤務時間中に」株取引をしたことが原因です。

株の場合も副業と同じように利益が20万円以上になると確定申告が必要です。

ただし、源泉徴収ありの特定口座で取引を行っている場合は確定申告は不要になります。

一方、損益通算と言って利益と損失を相殺することができる場合があります。

例えば複数の取引を行っている場合、一方は利益が出たが一方では損が出た、というときですね。そういう場合は確定申告を行った方が得になることもあります。

NISAは非課税期間があり、その間は確定申告不要です。確定申告不要機関があるというのは一見楽そうですが、NISAは投資限度が年間120万円であることや損益通算ができないというデメリットもあります。

不動産による収入があるとき

親から相続した不動産や、副業(事業規模)とならない範囲での不動産収入がある場合、確定申告が必要です。

ただし、経費を引いた金額が20万円を超えなければ確定申告は必要ありません。

また、不動産投資は経費にできる項目が多く、実際には黒字でも帳簿上は赤字になる、ということがあります。その赤字部分は、損益通算といって給与などの黒字部分から差し引くことができるんです。

つまり所得税を軽減する効果もあるんですよね。

ちなみに経費は、例えば原状回復のための「修繕費」などに加え、不動産会社への連絡に使うスマホの料金、通信費なども含まれます。

逆に修繕と似たような「工事」でも資産価値を上げるためのものは経費に含まれなかったりしますから注意しましょう。

見落とすともったいないのでよくチェックするのが良いですよ!

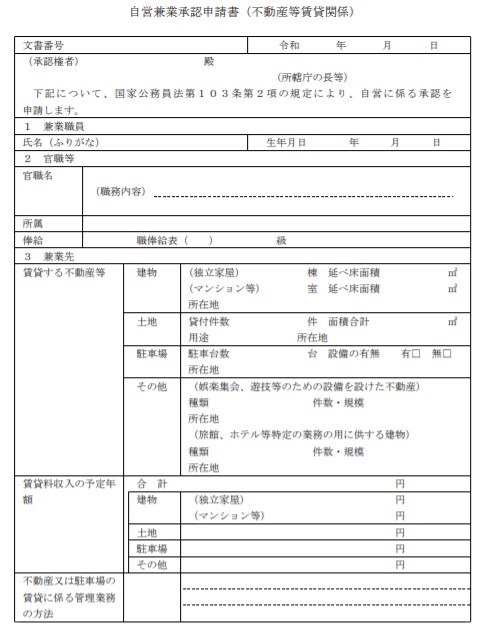

また、自営兼業に当てはまる場合、許可をもらわないといけません。

許可をもらえば大丈夫なことも、黙ってやっていて処分されたということもあります。

しっかり許可はもらいましょう。

▼自営兼業承認申請書(一部)

引用:人事院

公務員はネットビジネスの副業禁止?合法な抜け道。ネックは確定申告だけど、そんなこと気にしてたら起業なんてできませんよ。そんなもんはやりながら考えてください。ビジネスは行動力、スピードが命です。生物ですから傷みも早い。やる時また瞬間から始めるべきっす。

— ひろきん@公務員起業家 (@hirokin0325) July 13, 2021

ふるさと納税などで確定申告不要の手続きをしなかったり範囲を超えたとき

ふるさと納税、というのを聞いたことがあるでしょうか。

税金を自分の好きな自治体に収め、返礼品などをいただける仕組みです。

ふるさと納税は「ワンストップ特例」という制度があって手続きをすれば確定申告不要です。

しかし、ワンストップ特例をしなかったり、ワンストップ特例の適応範囲以上のふるさと納税をした場合、確定申告をしなければなりません。

また、医療費控除を受けたときも確定申告が必要になり、ふるさと納税をしていればその旨も一緒に申告しないと損してしまします。

確定申告には青色申告と白色申告がある。その違いやメリットデメリット、注意点は?

確定申告には青色申告と白色申告がある、というのは何となく聞いたことがあるかもしれません。

その違いは何でしょうか?

青色申告

まず、青色申告には「青色申告制度」というものがあります。

青色申告制度は一定の水準の記帳をして正しく申告することで所得金額の計算の際に、基礎控除以外にも最大65万円の特別な控除を受けられるというものです。(電子申告しない場合は55万円)

所得税は所得が多ければ多いほどどんどん上がっていく仕組みになっています。

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |

| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |

| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |

| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |

| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |

| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |

| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |

引用:国税庁

(注)この表における控除額というのは所得税自体の控除額です。 例えば「課税される所得金額」が7,000,000円の場合には、求める税額は次のようになります。

7,000,000円×0.23 – 636,000円= 974,000円

つまり、青色申告をすると課税される所得から最大10万円、もしくは最大55/65万円、引いて計算してもらえるので、税金が安くなることが多いのがメリットです。

また、赤字が出た場合に翌年以降の黒字と相殺ができるという利点もあります。

ただし、青色申告で最大55/65万円の控除を受けるためには白色申告よりも提出書類の枚数が多かったり、帳簿の書き方も少し複雑になります。

白色申告や青色申告の10万円控除の方では「単式簿記」で良いのに比べて、55/65万円の方は「複式簿記」になります。

不動産投資などで税理士さんを顧問としてお願いしてる場合、確定申告も頼むという手段もありますよ。

費用はかかってしまいますがアドバイスをもらえること、自分のしたいことに時間がさけることや、節税対策も最大限やってくれること、税務調査のリスクが減るなどのメリットがあります。

白色申告

一方、白色申告は「白色申告制度」というものがあるのではなく、青色申告をしなかった人が「白色申告者」などと呼ばれます。

白色申告でも基礎控除というのはありますが、青色申告にあるような特別控除がありません。

白色申告の方が簡単、というのを聞いたことがあるかもしれませんから、気持ち的に手が出しやすいのは白色申告かもしれません。

しかし平成26年に帳簿に関する決まりが変わってから、白色申告も青色申告の控除10万円の場合もさほど手間が変わらなくなりました。

青色申告ができる対象の人は青色申告がおすすめです。

ただ、青色申告ができる対象でない場合は白色申告になりますし、青色申告をする上で必要な「青色申告申請書」が間に合わなかった…という場合などもその年は白色申告になります。

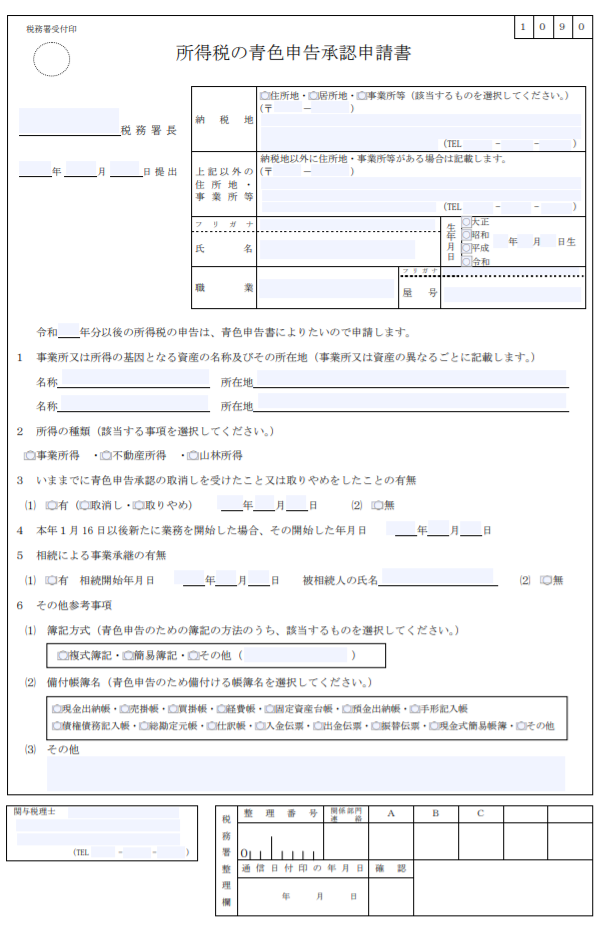

青色申告するには「青色申告承認申請書」の提出が必要

青色申告承認申請書を提出していないと青色申告できない

青色申告をするとき、「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

引用:国税庁

青色申告承認申請書の提出期限

今まで白色申告をしていた人は3月15日までに税務署に提出すると次の年の3月15日期限の確定申告から適用されます。

新しく不動産投資の貸付を始めた場合は開始日から2か月以内(1月1日から1月15日に開始した場合はその年の3月15日まで)に提出が必要です。

例えば令和元年分の確定申告書の提出期限は、その翌年である令和2年3月15日ですが、青色申告承認申請書の提出期限は、その年である令和元年3月15日です。

ちなみに令和2年分の確定申告、青色申告承認申請書の提出期限は4月15日まで延長されています。

通常は3月15日が期限なので注意しましょう。

相続の場合は

- 相続開始が1月1日から8月31日までの場合:死亡の日から4か月以内

- 相続開始が9月1日から10月31日までの場合:その年の12月31日まで

- 相続開始が11月1日から12月31日までの場合:その年の翌年の2月15日まで

が提出期限となります。

開業届の提出も必要

新しく不動産の貸付を始める時などは「開業届」を出さないと青色申告承認申請書が受理されません。

始めたら1か月以内の開業届を出しましょう。その時に一緒に青色申告承認申請書を提出すると税務署に行く手間が1回で済みますよ。

開業届を出していなかった!という場合でも、罰則があるわけではありません。ただ、青色申告承認申請書の提出期限もあるので気付いたときに出しておくのがおすすめです。

不動産の副業収入が増えてきたため、来年こそは青色申告にするべく、青色申告承認申請書&開業届を提出予定。

が、しかし、開業届を出してしまうと、早期退職した場合に失業給付金がもらえなくなる恐れがあるので、ちょっと迷っている…#青色申告承認申請書#開業届#失業給付金— HIDE-B Imp (@hide_imp) February 27, 2020

念のため、控えを作るのがおすすめ

金融機関から融資を受けたり公務員を辞めてフリーランスになった時などに青色申告承認申請書の控えのコピーの提出を求められることがあります。控えを作っておきましょう。

【青色申告承認申請書の控えの作り方】

青色申告承認申請書の控えの作り方は

- 原本を作る

- 印鑑を押す前にコピーする

- 原本と控えに印鑑を押す

- 税務署に提出、受領印を押してもらう

となります。

控えを作ってなかった、という場合は税務署にお願いすれば作ってもらえますが機関と費用が掛かります。

注意点は?

書類の不備や期限に間に合わないということが無いように注意しましょう。

また、情報の更新もしましょう。

確定申告に限ってではありませんが、制度の改定などもあります。

他にもパソコンで書類を作ろうという時に本を買って勉強しようということもあるかもしれません。そういった場合、会計ソフトがリニューアルされて使い方が変わっている!などということもあります。

情報が新しいものかや変更の予定が無いかなど気にしておくのがおすすめです。

公務員をしながら農業をする場合は青色申告できる?

青色申告は事業所得があるか不動産所得があるという場合にできるものです。

農業で農作物を売って収入を得るというのは事業になるので青色申告ができます。

ただし、公務員は農業を趣味としてでなく事業とする場合、許可が下りるのは家業の相続や実家が農家で手伝っているという場合がほとんどです。

公務員の副業は申請すれば許可されるものもあるからね。例えば農業とか賃貸とかはそう。このあたりの副業で処分されるやつはだいたい親が死んだあと遺産相続したはいいものの許可の申請を忘れてけっこうな収益を得てしまったうっかりさんだよ

— おうとり (@tori_kuzu) November 19, 2020

個人で農業を始める場合、新たに農地を借りようと思ったら規模が大きくなりがちで、そうなると自給的規模の副業として認められにくいという壁があります。

許可が下りない場合は家庭菜園で作った野菜を「たまに個人のお野菜を受け入れている道の駅で売る」、「フリマで売る」ということなどはできても、継続的には行わない、規模を抑えるなど趣味の範囲でとどめることが必要になります。つまり、事業にならない範囲で収めるのでそもそも確定申告のいらない範囲でやるか、白色申告となります。

公務員で株式投資をする場合は青色申告できる?

副収入が株の配当金などのみの場合は事業所得や不動産所得に入らないので青色申告ではなく白色申告となります。

ただし、不動産による収入など青色申告できるものがある場合は一緒に確定申告ができます。

公務員で不動産投資する場合は青色申告できる?

公務員で不動産投資をする場合、青色申告ができます。

ただし、相続などで許可を得ていない場合、事業規模で不動産投資をすることはできません。

副業規定に反するからです。

不動産の保有が事業規模でない場合、控除は最大10万円にとどまります。

相続などで事業規模の不動産を有している場合、55/65万円の控除を受けることができます。

ちなみに僕も公務員時代から不動産投資をしていました。

相続などではないため、副業規定に反しない規模です。僕は税理士さんにお願いしていましたが青色申告で確定申告していましたよ。

青色申告をするならe-Taxがおすすめ

e-Tax(国税電子申告・納税システム)というのを知っていますか?

- e-Taxで申告書と青色申告決算書を提出している

もしくは

- 「電子帳簿保存法」に対応している会計ソフトを使って記帳している

- 電子帳簿保存法の承認申請書を税務署に提出している

という場合、青色申告で最大65万円の控除が受けられます。

この制度が始まる前は普通に申告すれば65万円の控除が受けられたのですが、令和2年度分から適用要件が変わったんです。

e-Taxじゃないと最大55万円の控除となってしまうんですよ。

https://twitter.com/miwadesign/status/1366287756855447553

家でe-Taxを利用し納税すると楽

https://twitter.com/KagaminoH/status/1414455717700849669

マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダーライタ、もしくはマイナンバーカード対応のスマホがあればおうちからもe-Taxを利用した確定申告ができます。

ICカードリーダーはマイナンバーカードに対応しているか、また、自分の使うパソコンがWindowsかMacか、USBの差し込み口はどのタイプか、などを確認しましょう。

また、カードの読み込みが非接触型、接触型と別れていたり、接続方法がUSBやBluetooth対応、というのがあります。

安定した接続と価格でいえば接触型の方がおすすめです。

一方、手軽さでは非接触型の方が良いかもしれません。また、非接触型で「FeliCa」対応であれば交通系ICカードの利用履歴を最大20件確認できたりします。

交通費も経費として確認したいという人には便利ですね。

現に、口コミサイトではソニーの非接触型ICカードリーダライタが一番人気だったりします。

パソリ RC-S380では「楽天Edy(ラクテンエディ)」や「WAON(ワオン)」へのチャージをすることもできて便利です。

▼ソニー「パソリ RC-S380」

マイナンバーカードやICカードリーダライタがない場合でも、税務署に行けばe-Taxを使えるように手続きできますよ。

まとめ

- 公務員でも確定申告が必要な場合がある

- 確定申告をしないと損する場合もある

- 公務員でも条件を満たせば確定申告で青色申告ができる

- 青色申告には青色申告承認申請書の提出が必要

- 株のみでは青色申告はできない

- 青色申告はe-Taxでしないと最大控除額は55万円になってしまう

書類を作ることなどには手間がかかりますが、青色申告ができる人はしないと損な場合が多いです。

書類作成や提出など昔よりもパソコンでできることが増えているので、めんどくさがらずにやってみましょう!

コメントを残す